Künstler

Highlights

In unserem Bestand finden sich eine Menge großartiger Arbeiten von Künstlern aus der Region und Malgästen. Leider lässt unsere Ausstellungs- und Auktionstätigkeit nur wenig Raum, um diese in den Galerieräumen zu präsentieren. Daher möchten wir diese Möglichkeit nutzen, Ihnen einige dieser Werke vorzuführen.

Usedomer Künstlergemeinschaft

Während am Ende des 19. Jahrhunderts an verschiedenen Orten in Europa Künstlerkolonien entstanden, siedelte sich die erste Künstlergruppe auf Usedom erst zu Beginn der 1930er Jahre an. Otto Manigk, Herbert Wegehaupt, Karen Schacht und Otto Niemeyer-Holstein bildeten die Urzelle der hiesigen Lebens- und Schaffensgemeinschaft, die auf übereinstimmender Weltsicht und strengem Naturstudium beruhte. In der frühen Nachkriegszeit erweiterte sich der Kreis der hier dauerhaft lebenden und in engem künstlerischen Austausch stehenden Künstler um Rosa Kühn, Rolf Werner, Susanne Kandt-Horn, Manfred Kandt und Vera Kopetz, später folgten Klaus Rößler, Sabine Curio, Volker Köpp, Oskar Manigk, Matthias Wegehaupt u.a.. Da viele von ihnen als „fertige“ Künstler auf die Insel kamen, entwickelte sich eine große Bandbreite individueller Handschriften, künstlerischer Ausdrucksweisen und behandelter Themen.

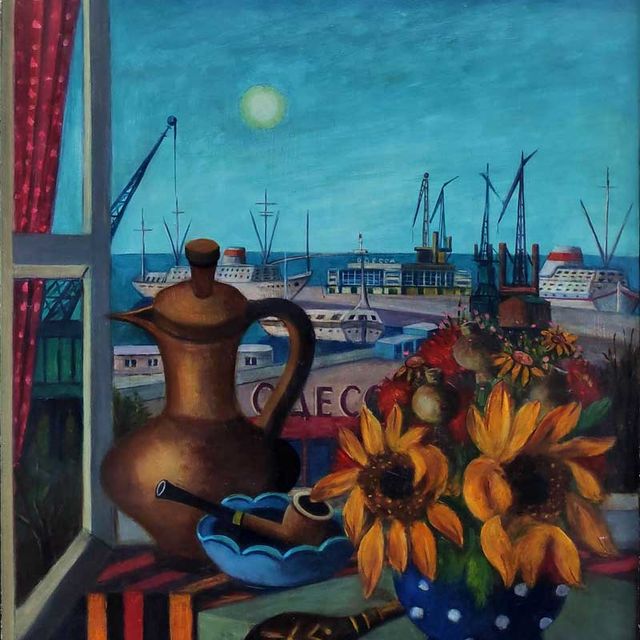

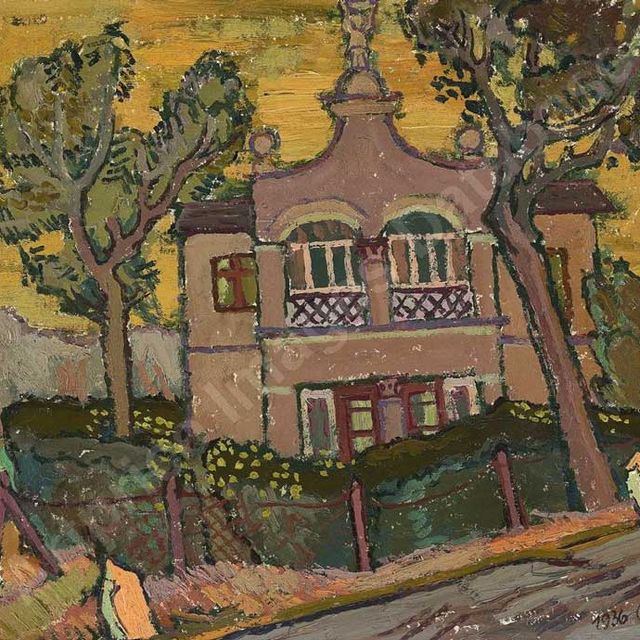

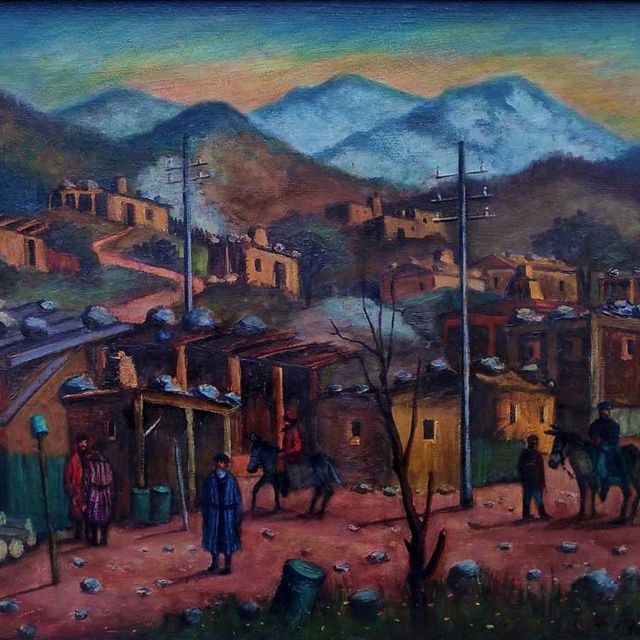

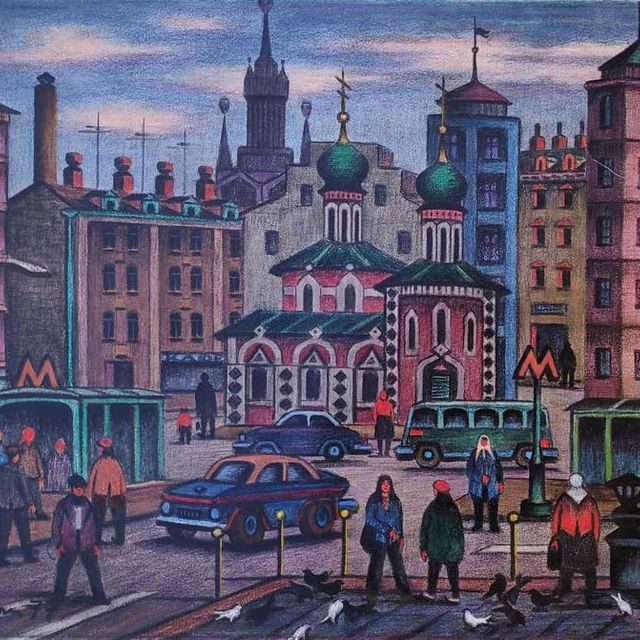

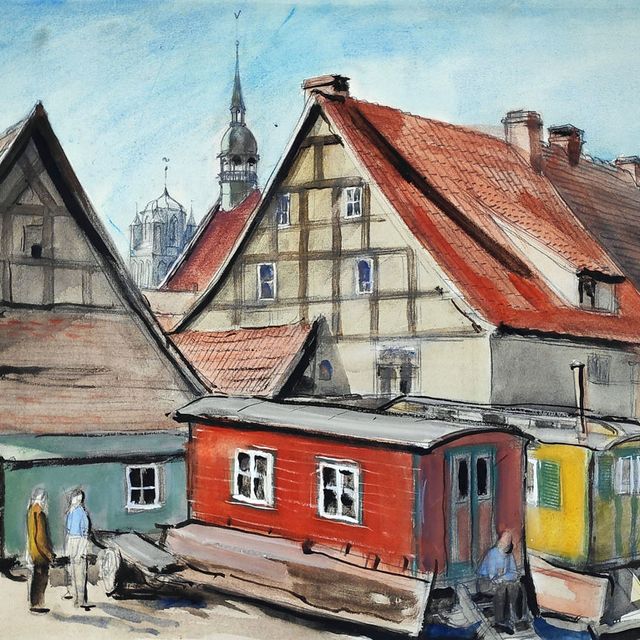

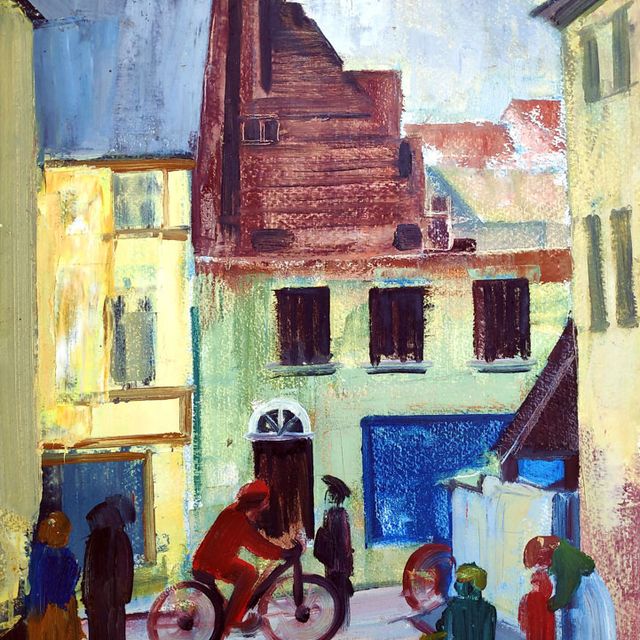

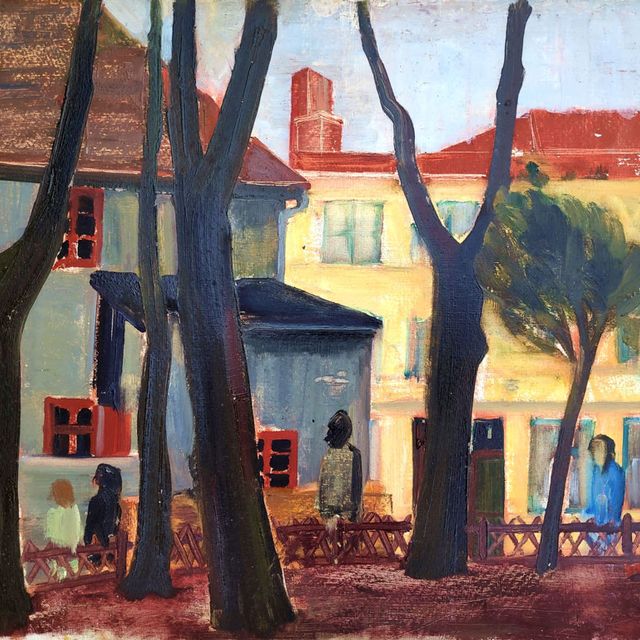

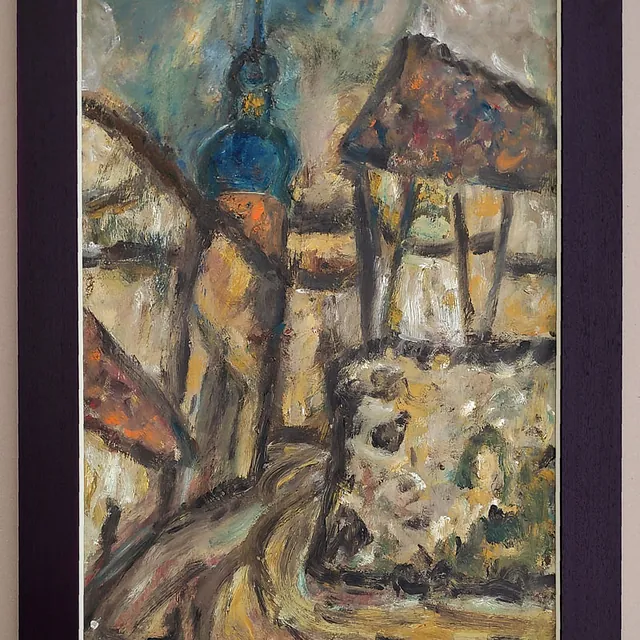

Oskar Erich Stephan (1919 Leipzig – 1989 Leipzig)

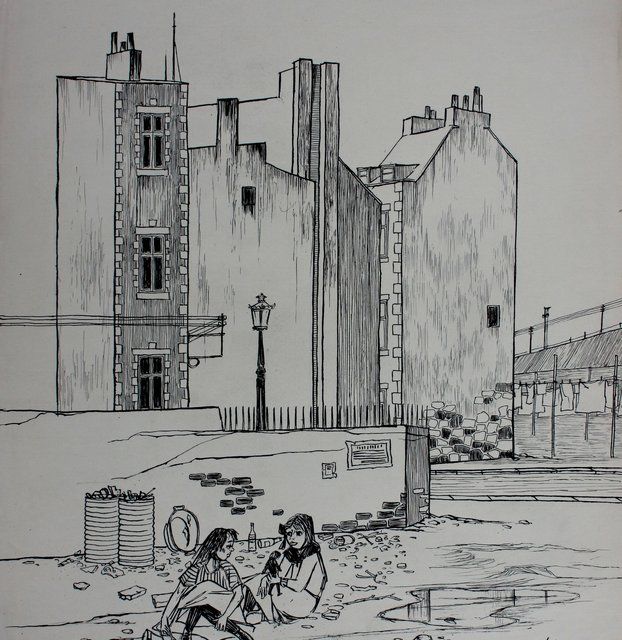

Durch seine eigenwillige künstlerische Handschrift, in der zeichnerische Strenge und malerische Effekte vielfältig verwoben sind, schuf Oskar Erich Stephan einen sehr eigenständigen Beitrag auf dem Gebiet der Architekturmalerei. Im Gesamtwerk wendet er sich vorrangig dem Genre Stadtlandschaft zu, Landschaften und Stilleben sind von eher untergeordneter Bedeutung. Seine Schilderungen sind sachlich-getreue Veduten, er bleibt jedoch frei von naturalistischer Kleinlichkeit. Besonderes Interesse findet der sich im lebendigen Stadtorganismus manifestierende gesellschaftliche Transformationsprozess. Neben Zeugen der Vergangenheit, als welche bevorzugt Kirchenbauten mit ihrer verspielten Architektur im Zentrum der Darstellung thronen, wachsen in rasendem Tempo urbane Metropolen in den Himmel. Oft nähert sich Oskar Erich Stephan dem Motiv aus einer kleinen Nebenstrasse, gerne nutzt er aber auch das gestalterische Mittel des "Fensterblickes". Durch diese Herangehensweise stehen die architektonischen Dominanten oder Baudenkmale nicht isoliert, sondern lassen den gewachsenen Zusammenhang eines Stadtorganismus sichtbar.

Oskar Erich Stephan absolvierte von 1934 bis 1938 eine Lehre als Dekorationsmaler. 1939 besucht er die Kunstgewerbeschule in Leipzig und belegt gleichzeitig Abendkurse an der Staatlichen Akademie für Graphik und Buchkunst Leipzig. Von 1939 bis 1945 war er im Kriegsdienst und in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Mit weiteren Leipziger Künstlern, u. a. Gabriele Meyer-Dennewitz und Walter Münze, bildete er 1948 das „Künstlerkollektiv 48“. 1949 ging die Gruppe im Schutzverband Bildender Künstler auf. Stephan betätigte sich in Leipzig als Maler und Grafiker, verdiente den Lebensunterhalt aber als Dekorationsmaler für politische Großflächenagitation. 1953 wurde er Instrukteur, dann bis 1972 Sekretär des Bezirksverbandes Leipzig des Verbands Bildender Künstler (VBK), anschließend Vorsitzender der Zentralen Revisionskommission des Zentralvorstandes des VBK. Neben seiner administrativen Arbeit betätigte sich Oskar Erich Stephan weiter als Maler, wobei viele Bilder auf seinen häufigen Reisen entstanden. 1959 unternahm er die erste Reise in die Sowjetunion, der in den nächsten 25 Jahren 20 weitere folgten und die ihn nachhaltig prägten. Studienreisen führten ihn 1960 auch in die Mongolei, später nach Bulgarien, Jugoslawien, die CSSR und Polen. - Werke des Künstlers befinden sich in zahlreichen Museen und öffentlichen Sammlungen. Er hatte eine bedeutende Zahl von Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen. Von 1958 bis 1983 war er mit Werken auf allen Deutschen Kunstausstellungen bzw. Kunstausstellungen der DDR in Dresden vertreten.

Hugo Knobloch (1928 Schöndamerau/Ostpreußen - 2019 Rostock)

Hugo Knobloch besuchte in Rostock die Spezialschule für Malerei und Grafik, die unter der künstlerischen Leitung von Waldemar Krämer und Armin Münch stand. Anfang der 1970er Jahre schloß sich ein Studium an der Bezirkskultur-Akademie in Rostock an. Einen wichtigen künstlerischen Einfluß auf Hugo Knobloch übte Johannes Müller an der Fachschule für Angewandte Kunst Heiligendamm aus.

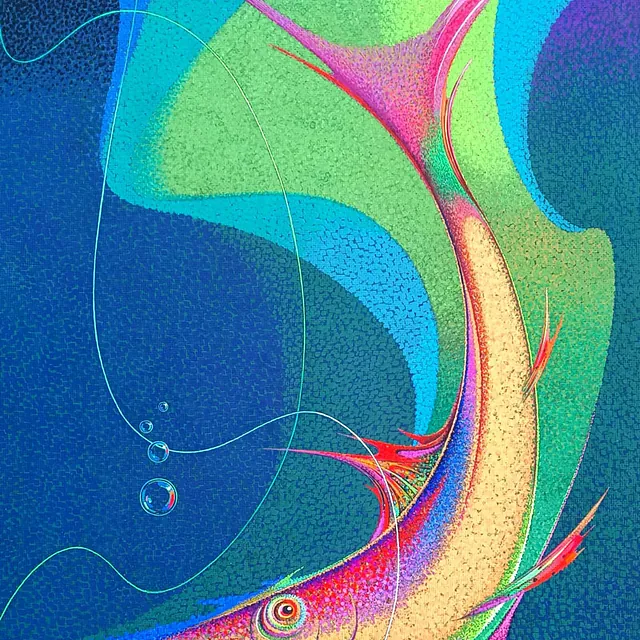

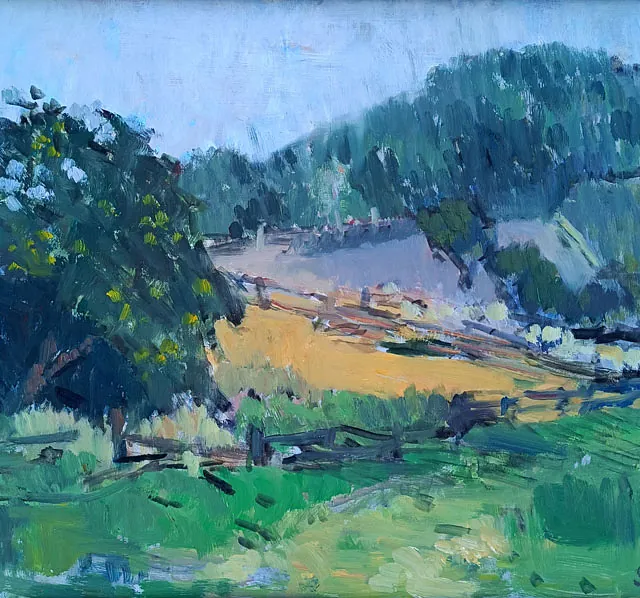

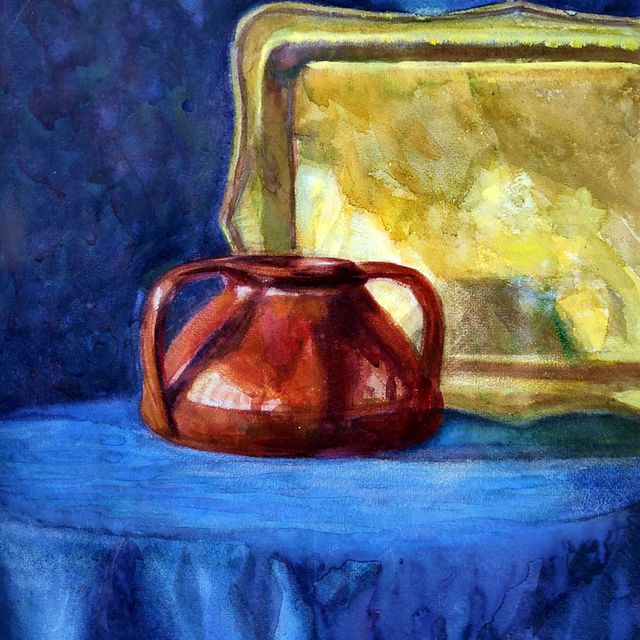

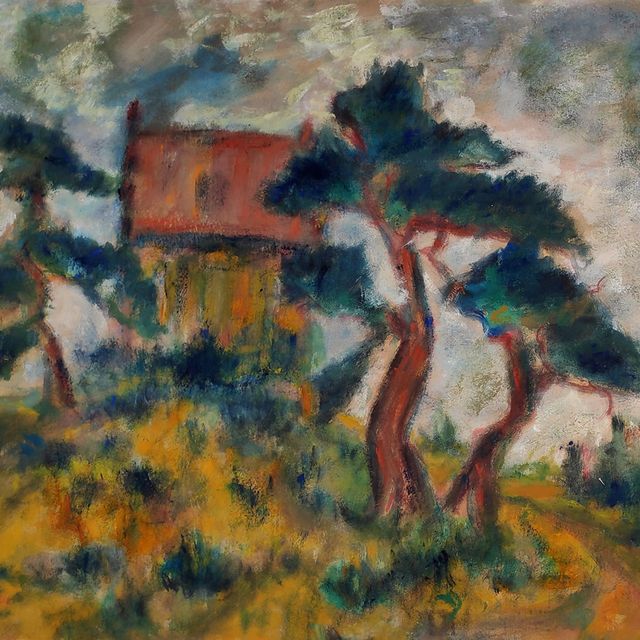

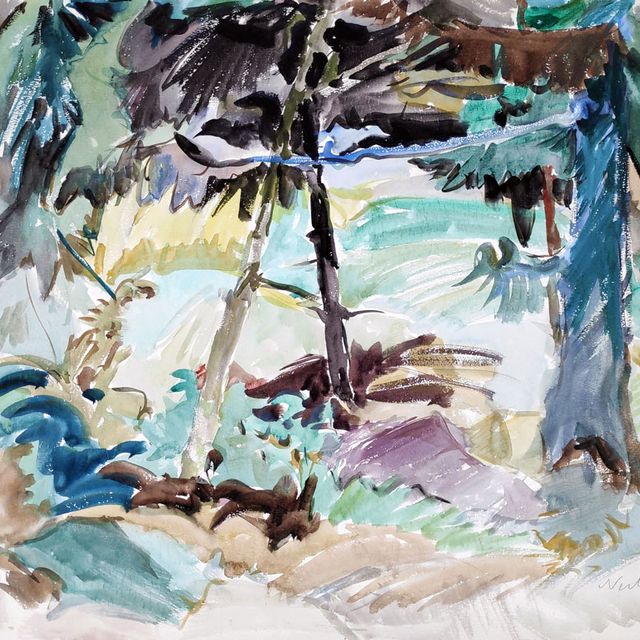

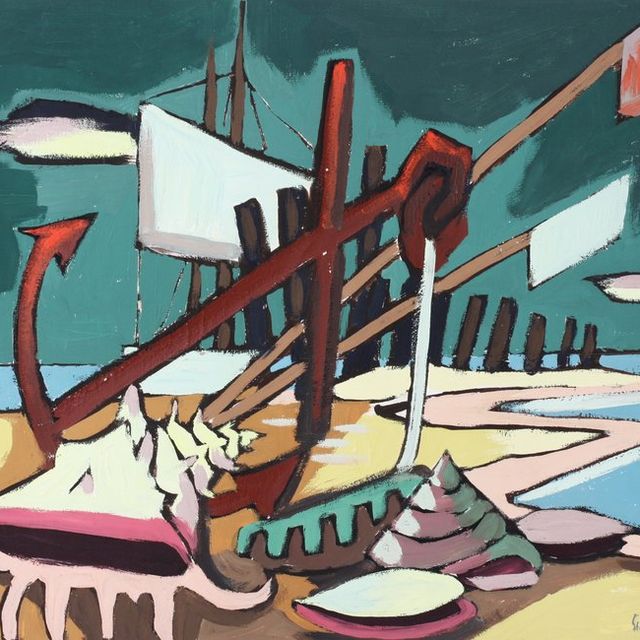

Ellena Olsen (1957 Bischofswerda, lebt in Berlin)

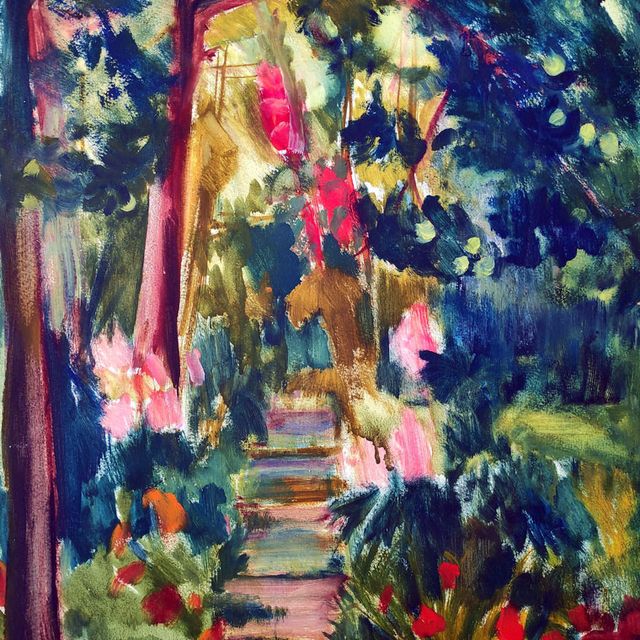

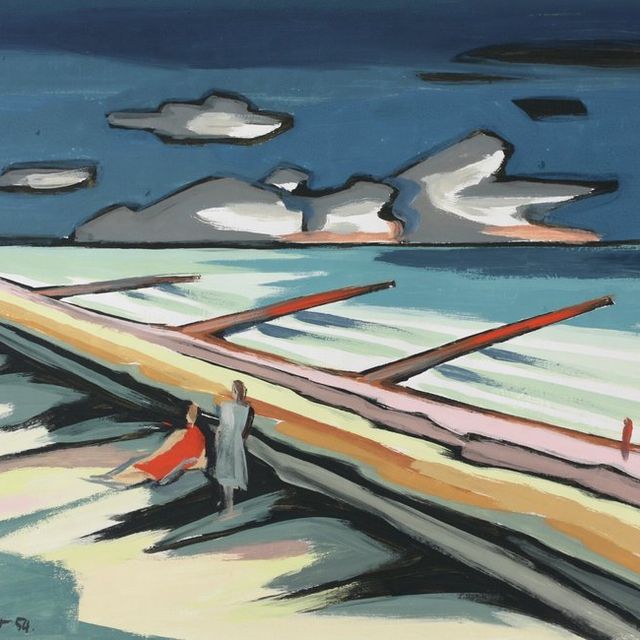

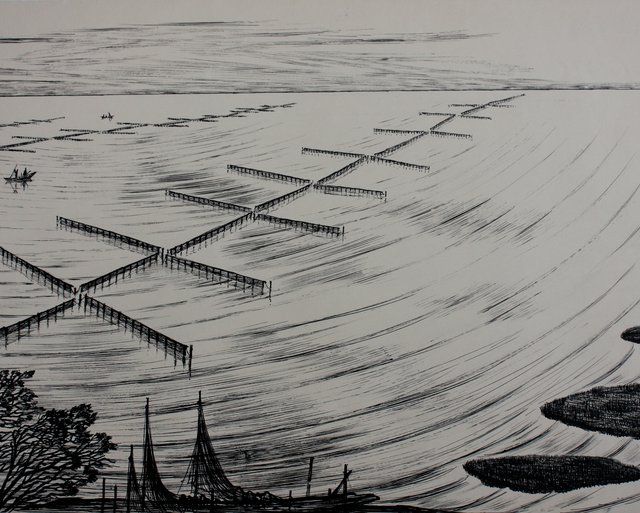

Ellena Olsen studierte von 1976 bis 1981 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei Hans Mayer-Foreyt und Bernhard Heisig. Von 1989 bis 1991 war sie Meisterschülerin an der Akademie der Künste bei Gerhard Kettner. In den Jahren 1982 bis 1988 und seit 1990 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Seit 1978 nehmen maritime Motive einen wichtigen Platz in ihrem Schaffen ein. Ist es bis 1990 das Mönchgut auf der Insel Rügen, das sie alljährlich zu sommerlichen Malausflügen anzieht, entstehen später zahllose Arbeiten auf Bornholm und an den Küsten Dänemarks, Schwedens und Norwegens.

Fast den gesamten Monat Mai 2025 war Ellena Olsen auf der Insel Usedom, der Insel Oie und an ausgewählten Plätzen der näheren Umgebung auf malerischer Motivsuche unterwegs. Ein besonderer Höhepunkt war der mehrtägige Aufenthalt auf der Insel Greifswalder Oie, der nur im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung möglich war. Dort, wo sonst nur Ornithologen und Naturforscher ihrer Arbeit nachgehen, konnte Ellena Olsen nun Kegelrobben und seltene Wildvögel in freier Wildbahn beobachten und aquarellieren.

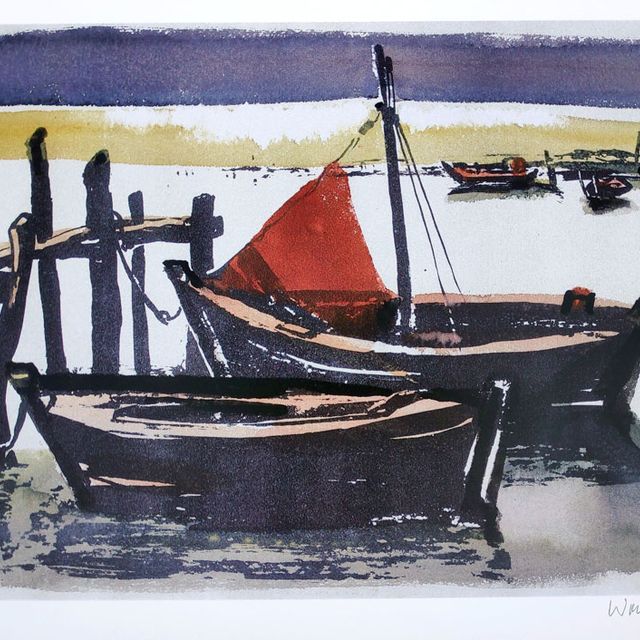

Gerne arbeitete Ellena Olsen an Orten entlang der Küste und im Hinterland, an denen Ursprüngliches erhalten geblieben ist. Gerade die kleinen Fischerdörfer am Achterwasser und am Peenestrom bieten ihr spannende Motive. Steganlagen in schilfgesäumten Naturhäfen oder die farbigen Signale der Boote und Arbeitsgeräte der Fischer findet sie immer wieder faszinierend. An diesen Plätzen trifft man mit etwas Glück auch die alten Fischer, die noch immer täglich nach dem Rechten schauen.

Auf einer alten Werft im Fischerdorf Freest findet Ellena Olsen vielfältige Anregungen. Verschiedene Blickwinkel, Perspektiven und Details, ungewohnte Kombinationen von Schiffskörpern, Überschneidungen, Untersichten ziehen sie magisch an.

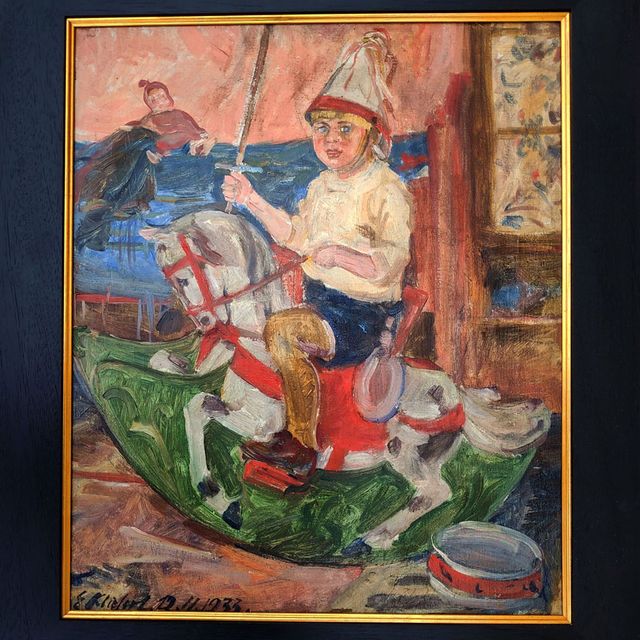

Erich Kliefert (1893 Berlin -1994 Stralsund)

wurde im Juni 1893 in Berlin geboren. Von 1909 bis 1910 absolvierte er eine Lehre in einer Berliner Glasmalereiwerkstatt. Von 1910 bis 1914 studierte er am Königlichen Kunstgewerbemuseum Berlin bei Max Kutschmann, Max Geri und Emil Orlik. Im Ersten Weltkrieg diente er von 1914 bis 1918 als Soldat in Polen und Frankreich. Nach Kriegsende besuchte Kliefert von 1919 bis 1921 die Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin und der Staatlichen Kunstschule Berlins. Ab 1921 war Erich Kliefert als Kunsterzieher, Grafiker und Maler tätig. Im Jahr 1924 zog er mit seiner Frau nach Stralsund. 1928 unternahm er mit Herbert Tucholski Studienreisen nach Italien. 1935 malte er in der Haupthalle des Stralsunder Bahnhofs großformatige Ansichten seiner Wahlheimatstadt Stralsund sowie der Insel Rügen. Dieses Werk ist heute noch erhalten. Nach 1946 war Erich Kliefert als Maler, Grafiker und Restaurator tätig. Seine letzten Arbeiten waren in den Jahren 1990 bis 1992 die “Berliner Skizzen”. Die Stadt Stralsund, die 70 Jahre lang sein Lebensmittelpunkt war, ernannte Erich Kliefert im Jahr 1993 zum Ehrenbürger.

Wir verwalten den künstlerischen Nachlass Erich Klieferts. Neben Öl- und Temperagemälden verfügen wir über Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafik aus allen Schaffensphasen inkl. einiger Skizzenbücher oder Entwurfszeichnungen für baugebundene Werke.

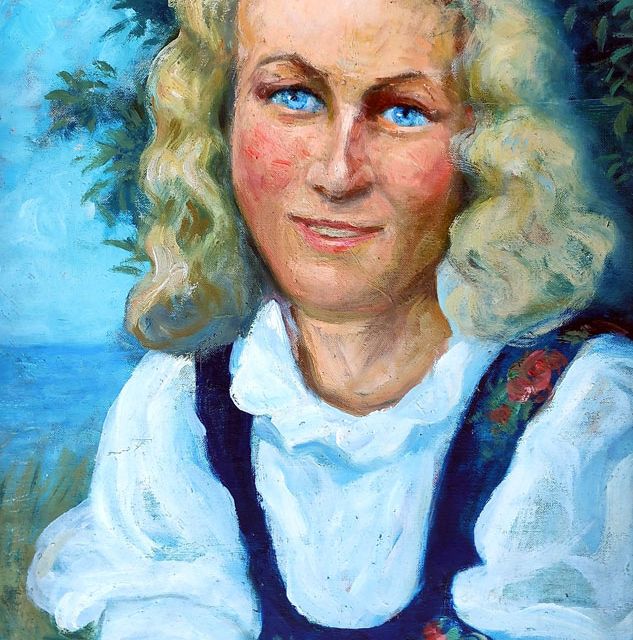

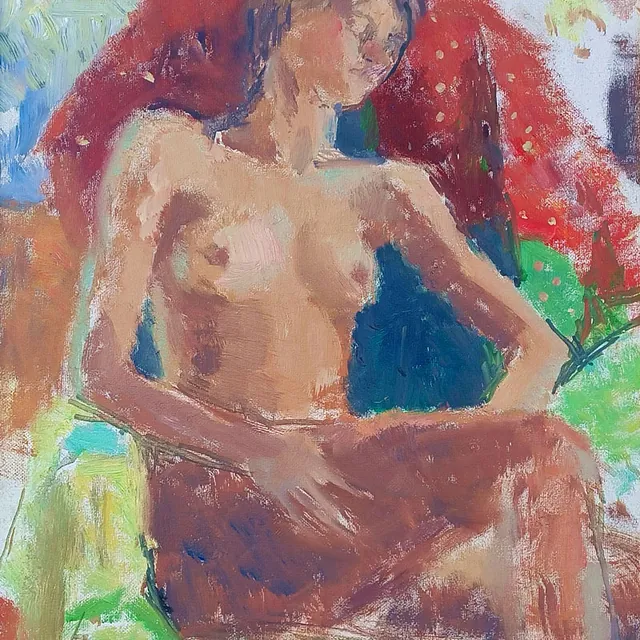

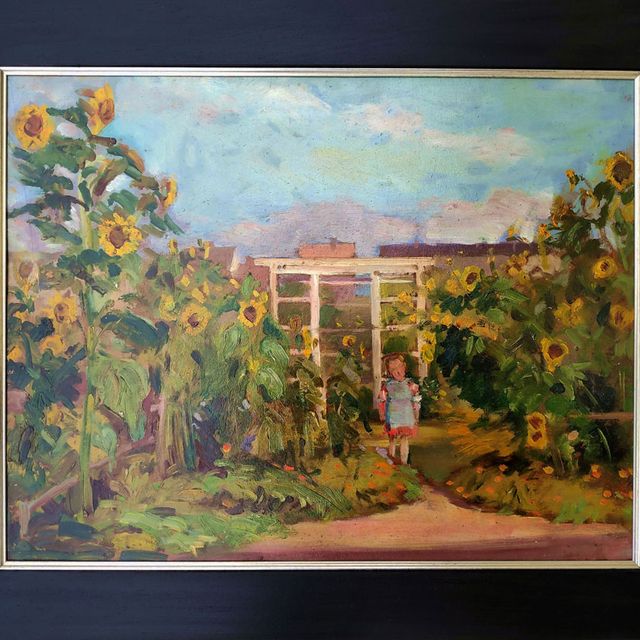

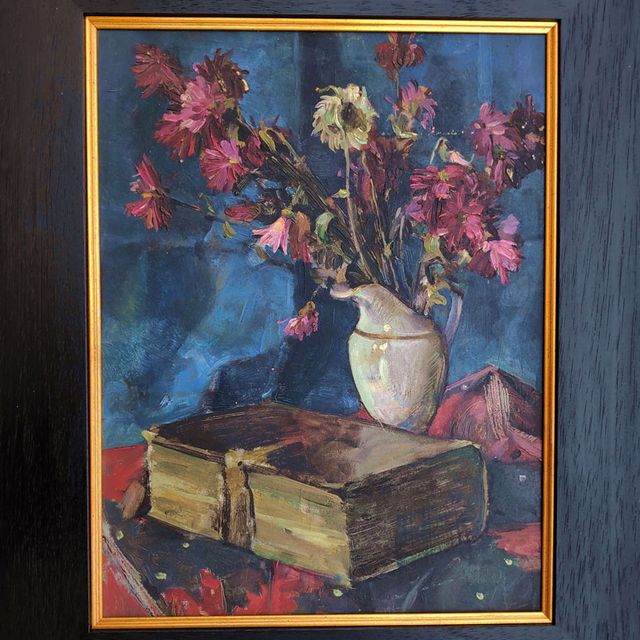

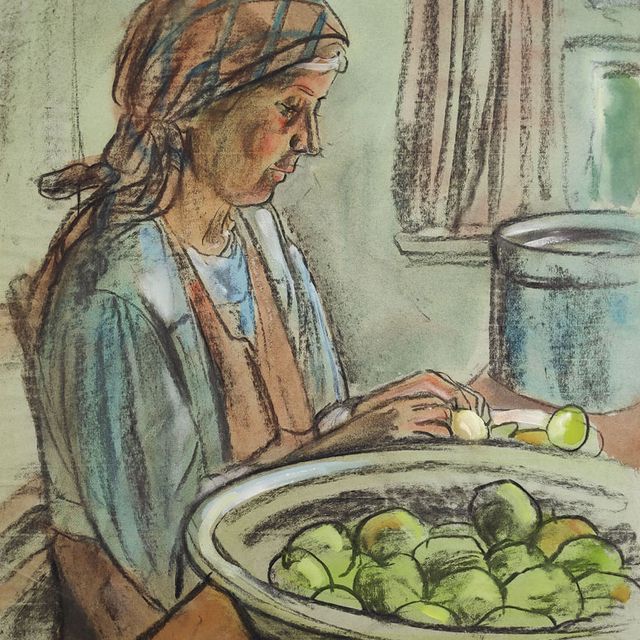

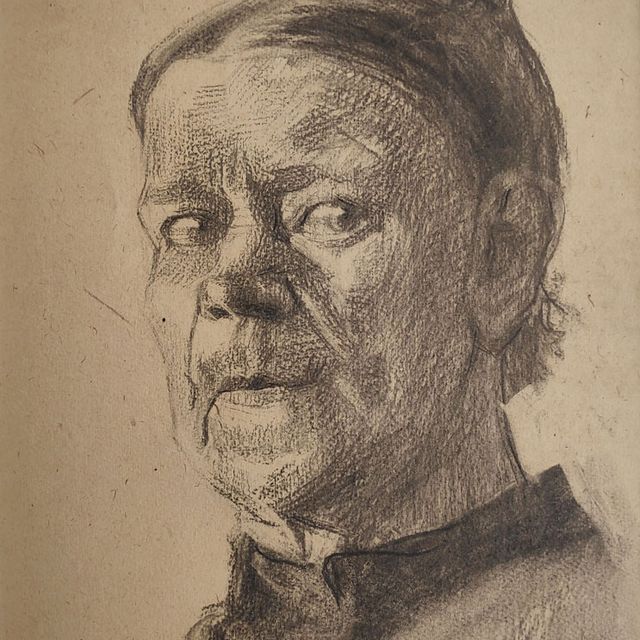

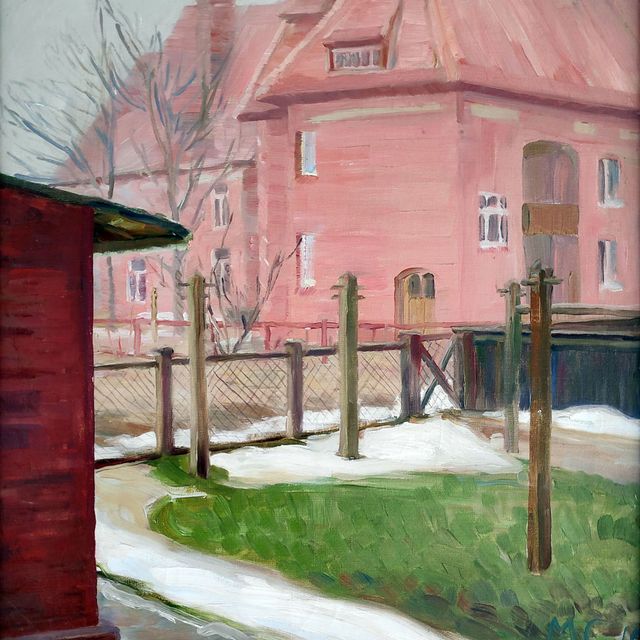

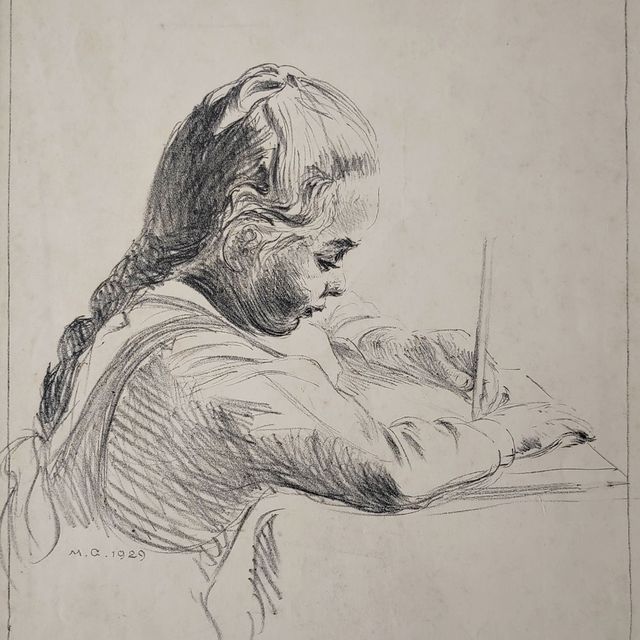

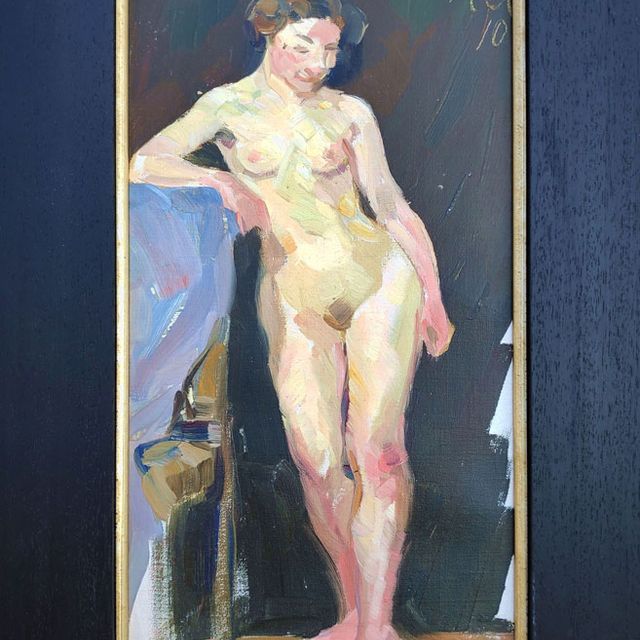

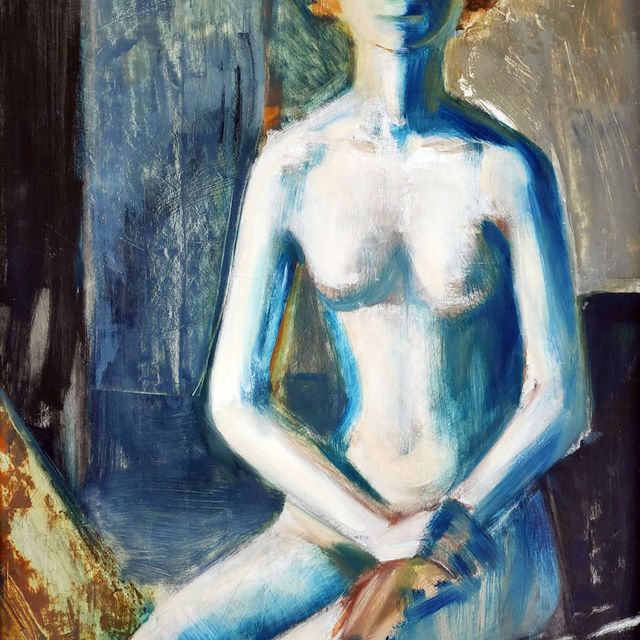

Mathilde Kliefert-Giessen (*1887 Pries bei Friedrichsort/Kiel - 1978 Stralsund)

begann mit dem Eintritt in die Malschule von Stoltenberg & Burmester in Kiel 1903 ihre künstlerische Ausbildung. Auf Empfehlung Burmesters vervollkommnete sie ab 1906 ihre Kenntnisse durch den Besuch der Düsseldorfer Kunstschule unter Adolf Schönnenbeck. Anregende Exkursionen führten sie von hier nach Amsterdam, Brüssel und Paris. Die hier gewonnenen Eindrücke blieben nicht ohne Wirkung auf ihr malerisches Schaffen. Ab Oktober 1908 war sie Assistentin an der Malschule von Georg Burmester in Kiel. Neben der Landschaft und dem Akt nahm nun auch das Portraitgenre breiteren Raum im künstlerischen Schaffen ein. 1911 kam sie als Zeichenlehrerin an die Hansaschule nach Stralsund und lernte hier Erich Kliefert kennen, den sie 1923 heiratete. Ihr so hoffnungsvolles Frühwerk fand in späteren Jahren, in denen ihre Rolle als Mutter und Hausfrau sie in Anspruch nahm, keine entsprechende Fortsetzung. Nur sporadisch lassen ausgeführte Portraits die alte Meisterschaft noch einmal aufblitzen.

Wir verwalten den künstlerischen Nachlass Mathilde Kliefert-Gießens. Neben Ölgemälden verfügen wir über zahlreiche Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafik.

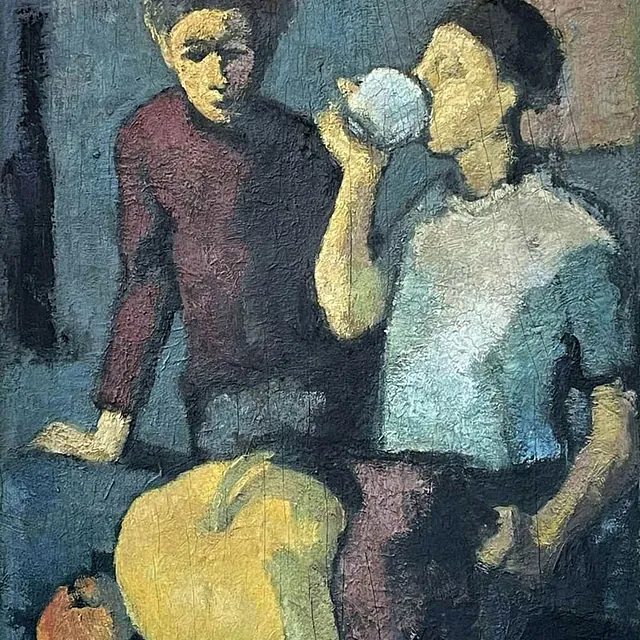

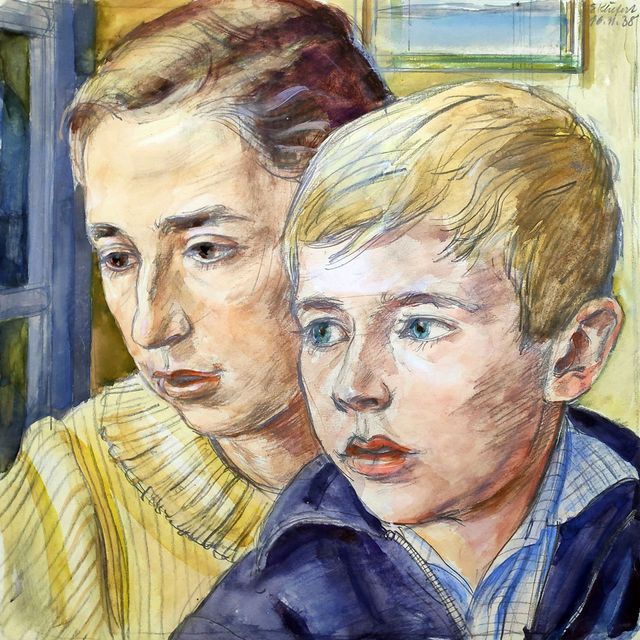

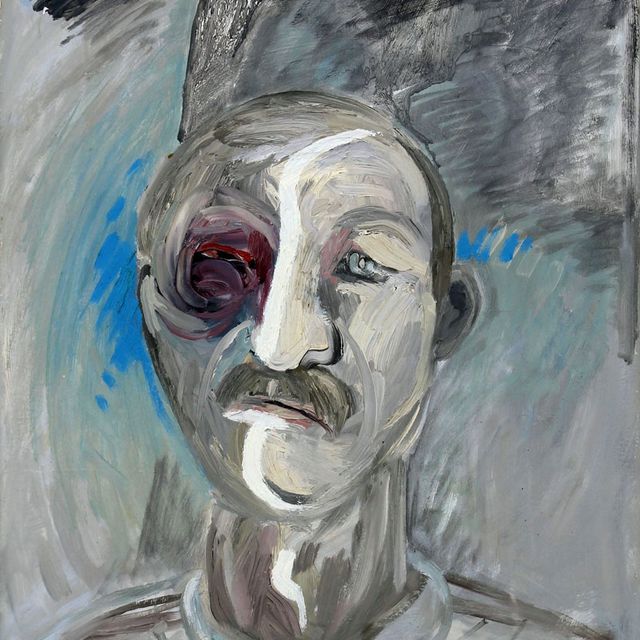

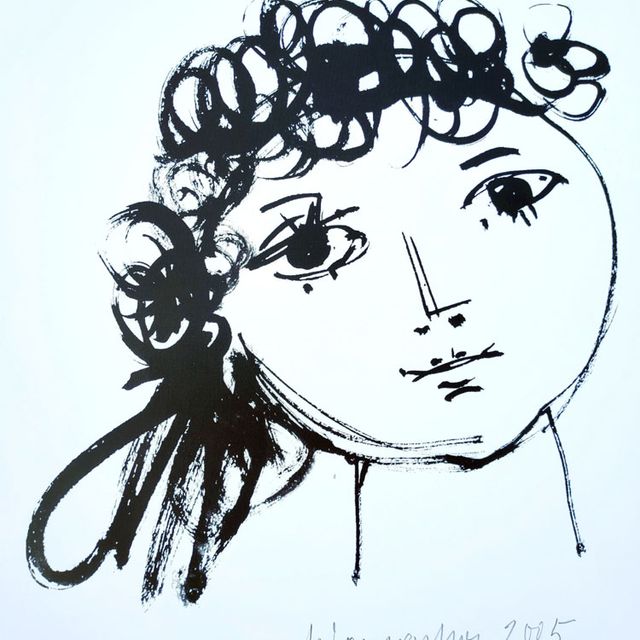

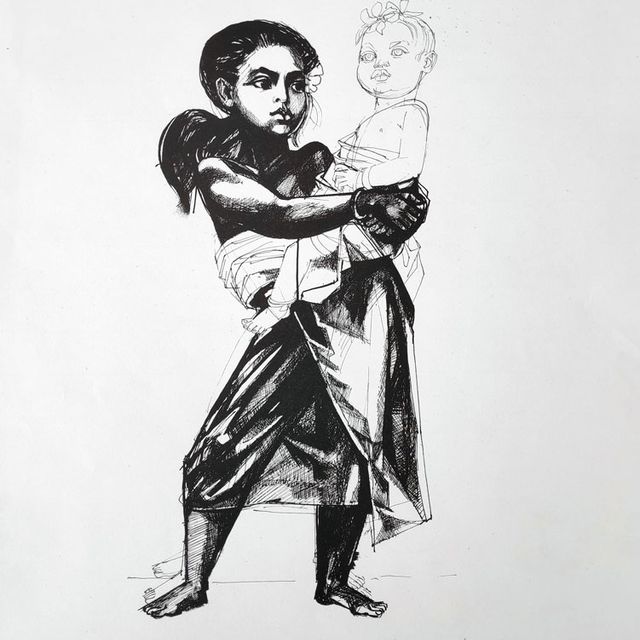

Brigitte Köhler – Kliefert (1924 Stralsund – 2001 Berlin)

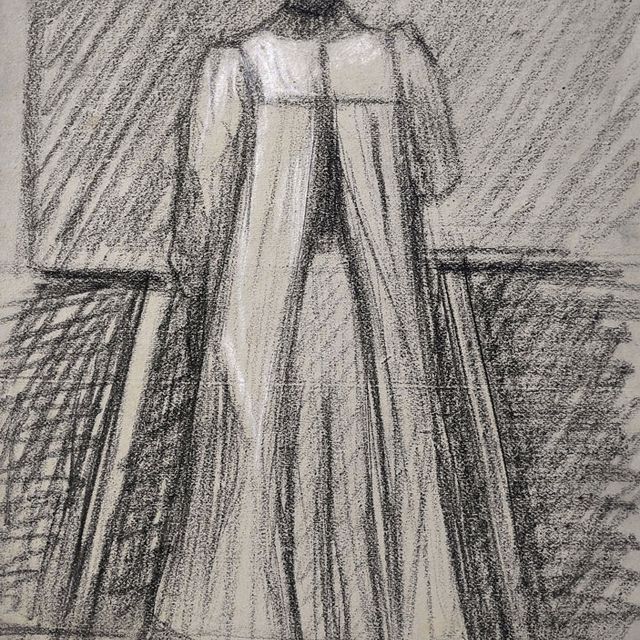

besuchte von 1951 – 57 die Kunsthochschule Weißensee bei Bert Heller, Kurt Robbel, Walter Womacka und Arno Mohr. Von 1957 – 59 war sie freischaffend in Stralsund, ab 1960 in Berlin tätig. Für die vielseitige Künstlerin war neben der Landschaft und dem Menschenbild das Theater ein steter Inspirationsquell, dem sie einige ihrer stärksten Arbeiten verdankte.

Wir verwalten den künstlerischen Nachlass Brigitte Köhler-Klieferts. Neben Ölgemälden verfügen wir über zahlreiche Aquarelle, Zeichnungen, Druckgrafik und Collagen.

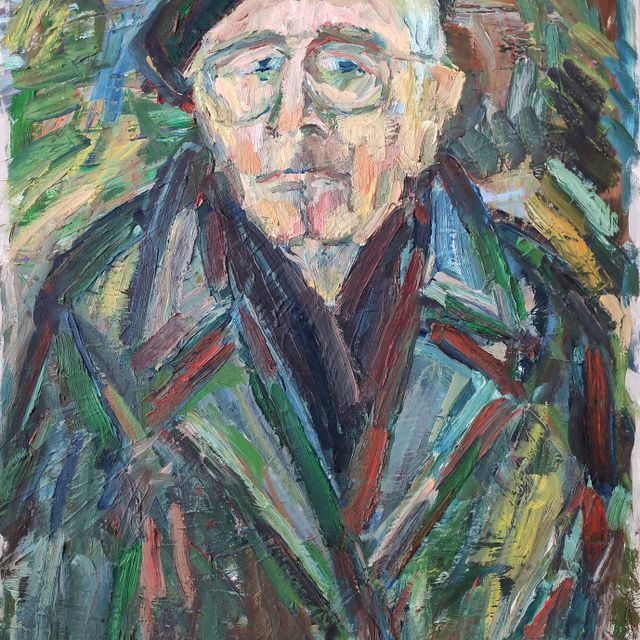

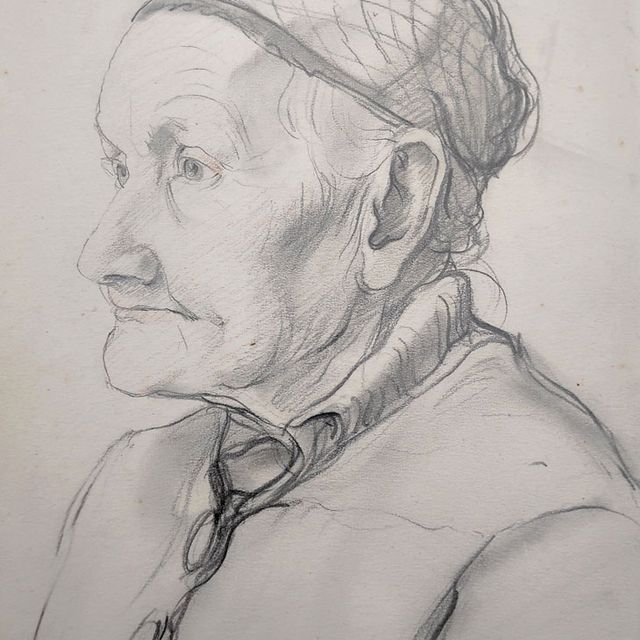

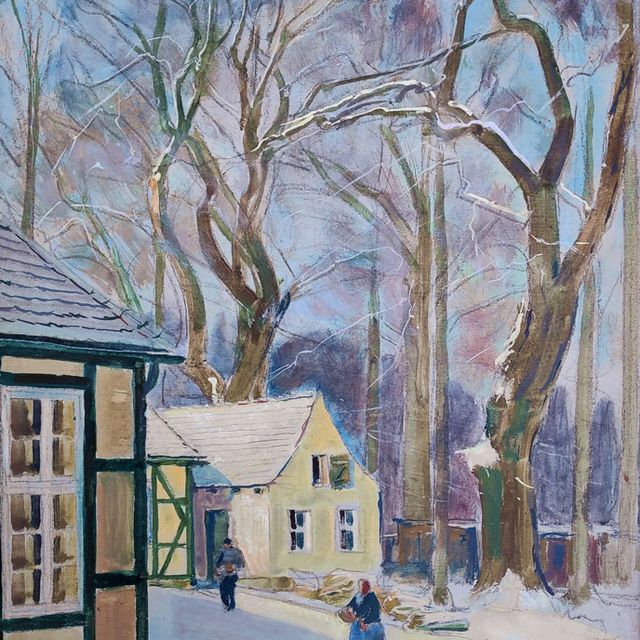

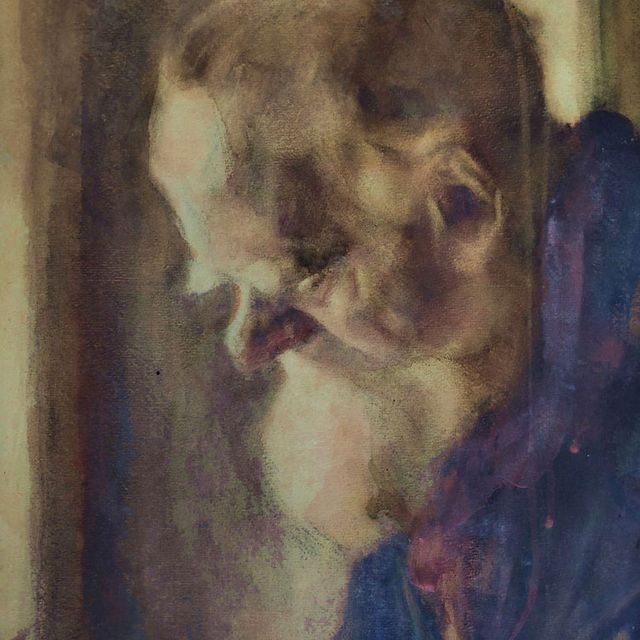

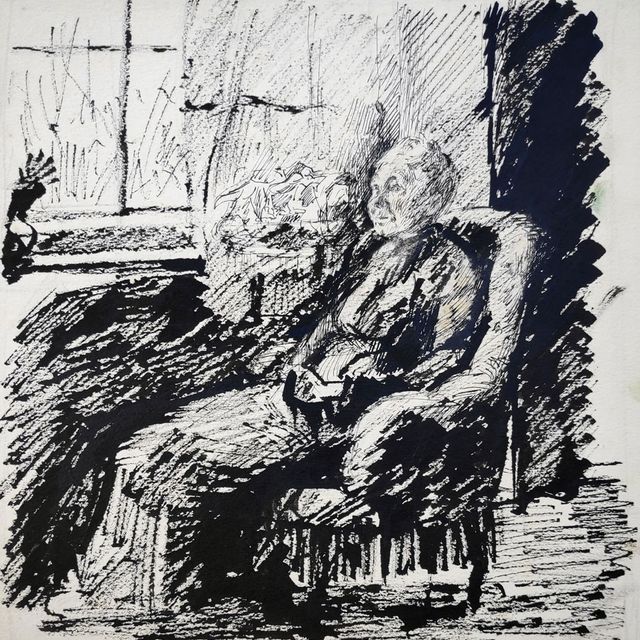

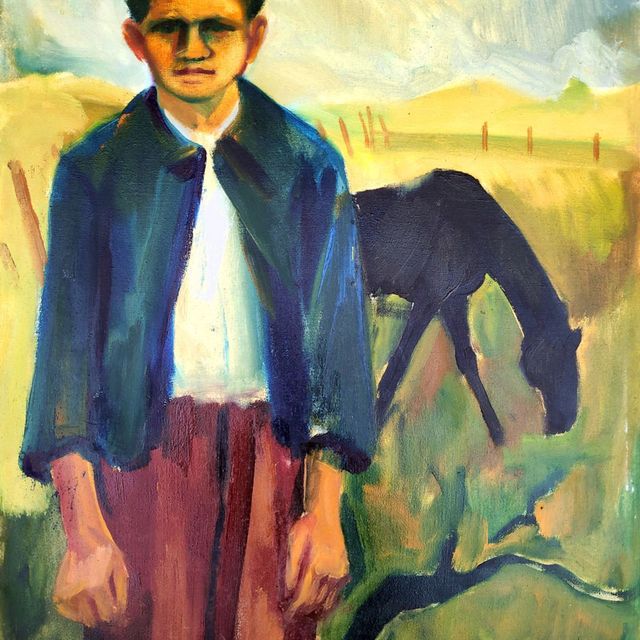

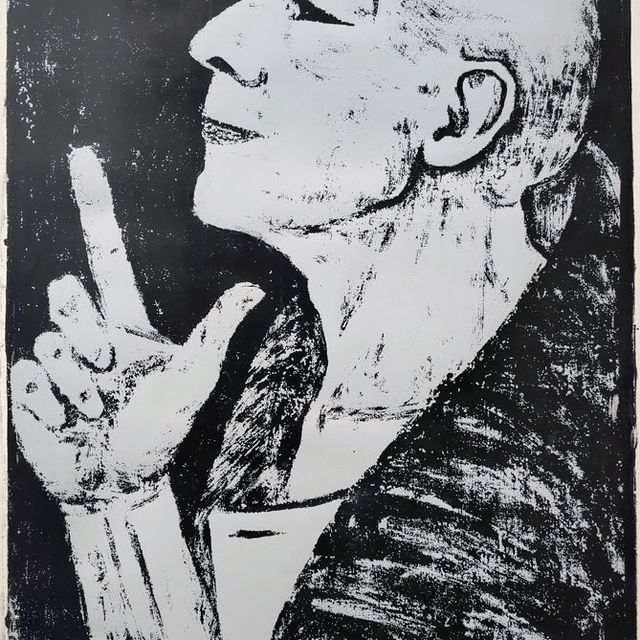

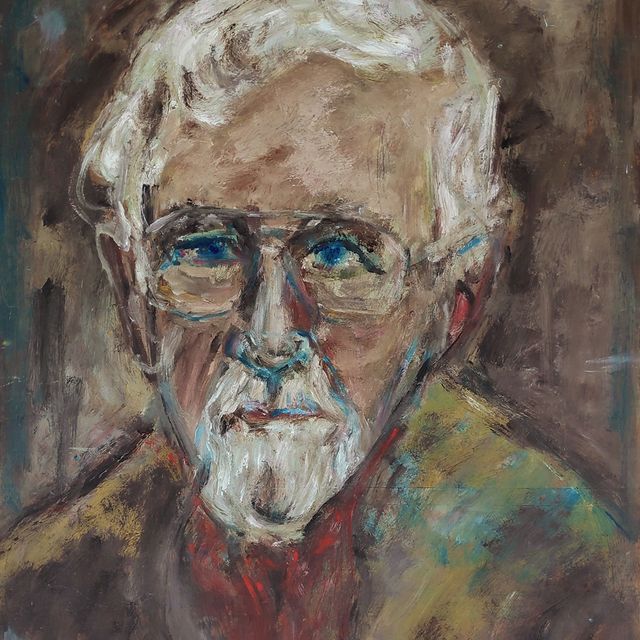

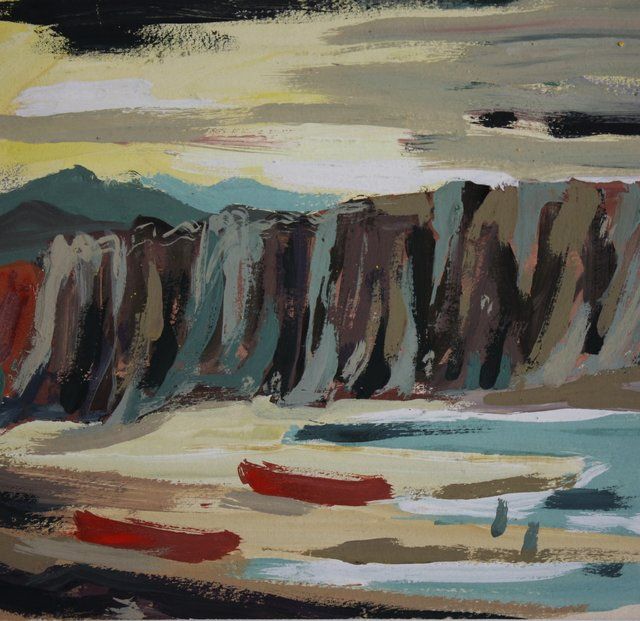

BERTRAM VON SCHMITERLÖW (1925 FRANZBURG – 2021 FRANZBURG)

Bertram von Schmiterlöw zeigte schon früh Talent und große künstlerische Neigungen. Aufgrund der finanziellen Familiensituation blieb ihm jedoch eine akademische Ausbildung an einer Kunstschule versagt. Im Großen und Ganzen eignete er sich künstlerische Fähig- und Fertigkeiten autodidaktisch an. Anreger und Lehrer wurden jedoch u.a. die Stralsunder Portrait- und Landschaftsmalerin Hedwig Freese (1873 – 1956), bei der er zunächst ab 1942 Mal- und Zeichenunterricht bekam, bevor er als 17jähriger in den Krieg ziehen mußte. In den Nachkriegsjahren bestritt er seinen Lebensunterhalt durch Gelegenheitsarbeiten und unterstützte seinen Vater beim Aufbau und der Pflege einer bedeutenden kulturhistorischen Sammlung. Weitere Lehrer wurden nach dem Tod Hedwig Freeses in den folgenden Jahren der Maler und Kunsterzieher Erich Kliefert (1893 – 1994) und der Maler Heinrich Lietz (1909 – 1981). Von 1954 bis 1992 war Bertram von Schmiterlöw Mitarbeiter des Kulturhistorischen Museums Stralsund. Durch die Betreuung zahlreicher Kunstausstellungen im Museum und die damit verbundene Möglichkeit der intensiven Auseinandersetzung erhielt er zahlreiche Impulse für sein eigenes künstlerisches Arbeiten und hatte darüber hinaus Kontakt zu bedeutenden Künstlern und Kunsthistorikern. Künstlerische Vorbilder waren seit dieser Zeit u.a. Tom Beyer (1907 – 1981), Elisabeth Büchsel (1867 – 1957) oder Otto Niemeyer-Holstein (1893 – 1984). Seit 1966 lebte Bertram von Schmiterlöw in Stralsund, blieb seiner nahegelegenen Heimatstadt Franzburg jedoch weiterhin treu. Zeichen allgemeiner Anerkennung seines künstlerischen Schaffens waren u.a. die Beteiligung an überregionalen Ausstellungen, wie der Kunstausstellung der DDR oder Ankäufe seiner Werke durch bedeutende Museen wie der Kunsthalle in Rostock oder dem Kupferstichkabinett in Schwerin. Große Resonanz fanden Ausstellungen im Kunsthistorischen Museum Stralsund zu seinem 70., 80. und 90. Geburtstag. - Seit 1980/83 war er Kandidat/Mitglied im Verband Bildender Künstler. – Sujet seiner Zeichnungen und Malereien sind die ihn umgebenden Dinge, Menschen und Landschaften. Intuitiv und mit großer künstlerischer Sensibilität erfasst er das Wesen und setzt es künstlerisch in ungemein kraftvoller und expressiver Art und Weise um.

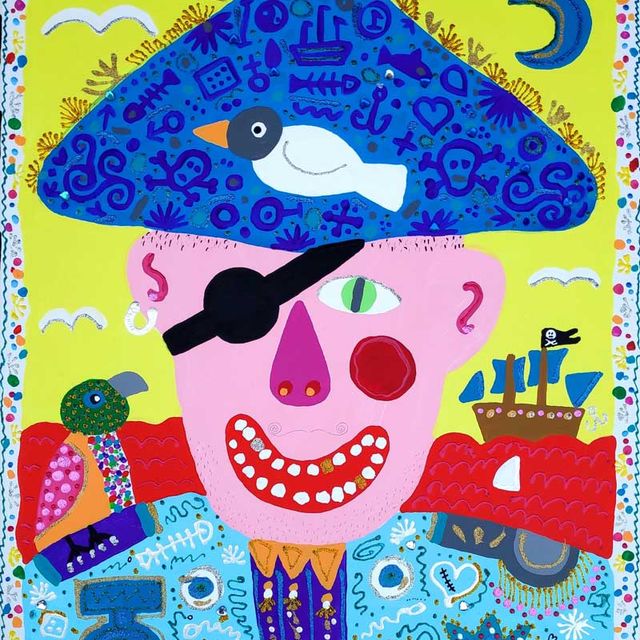

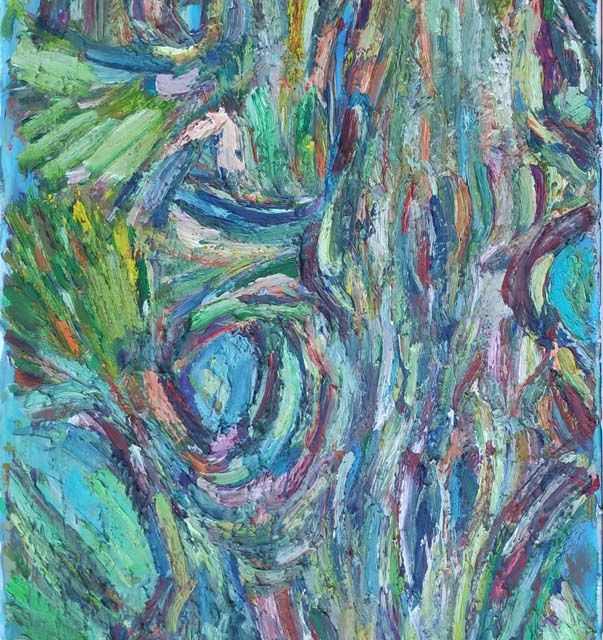

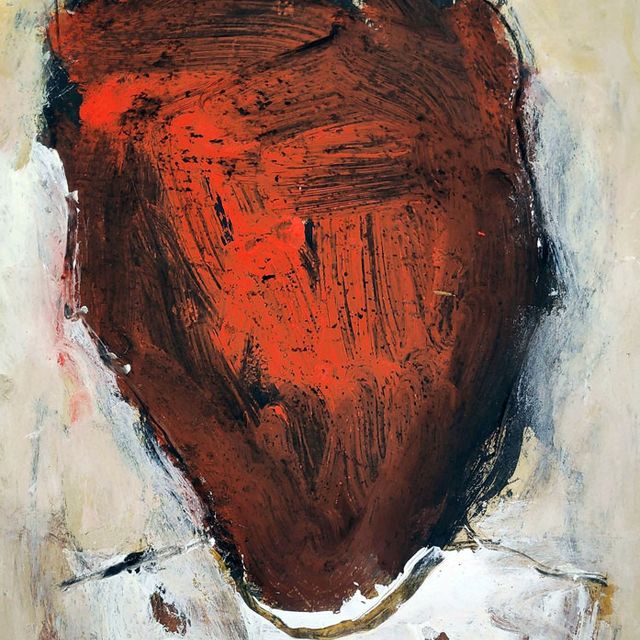

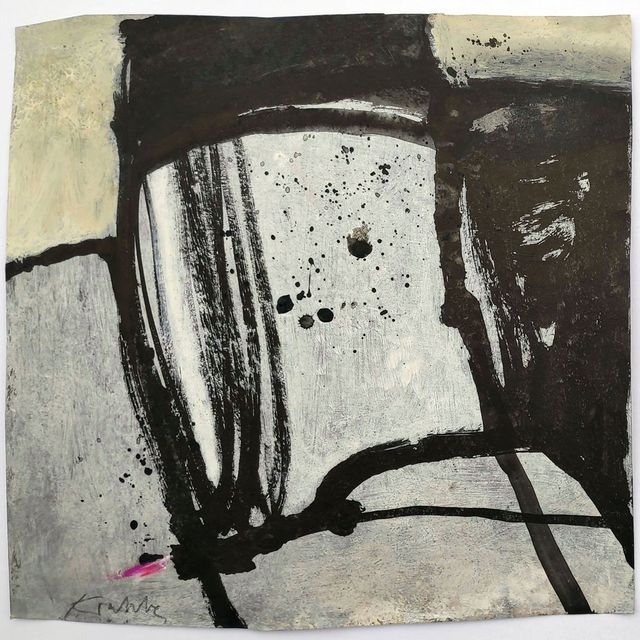

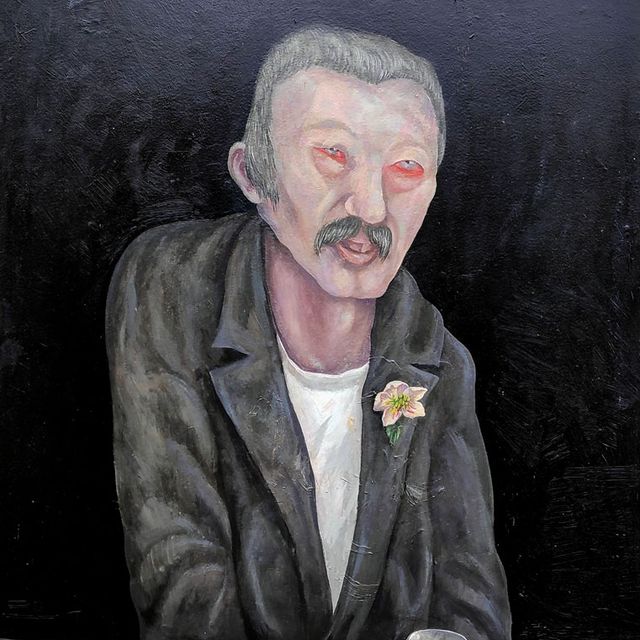

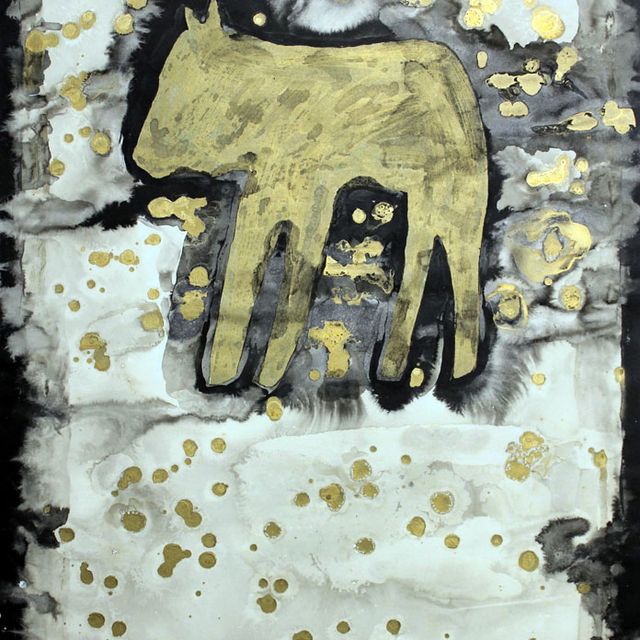

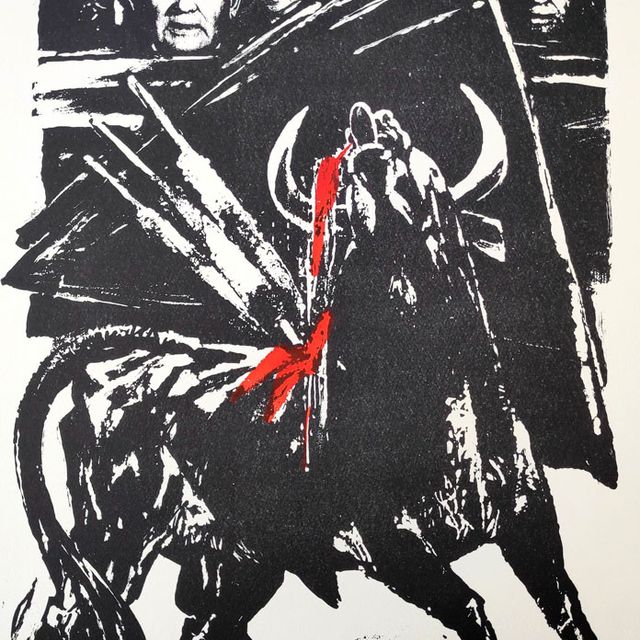

Norbert Krabbe (1951 Demmin, lebt seit 2005 in Koserow)

ist künstlerischer Autodidakt. 1976 machte er die Bekanntschaft mit Malern der Dresdener Szene, er unterhielt dort enge Kontakte zu Malern der von A.R.Penck gegründeten Künstlergruppe "Lücke". Ab 1981 war ihm nach Übersiedlung sämtlicher Malerfreunde in den Westen Deutschlands nur noch isoliertes Arbeiten möglich, in den Jahren 1982 - 89 war er mit einem Ausstellungsverbot belegt. 1990 machte er die Bekanntschaft des Berliner Galeristen Michael Schultz, es folgen Beteiligungen an internationalen Kunstmessen und Ausstellungen. 1993 erfolgte die Gründung der Künstlergruppe „NORA“. Es sind vier lehrreiche und innovative Jahre der Zusammenarbeit innerhalb der Künstlergruppe. Im Jahr 1997 löste sich die Gruppe NORA auf und das individuelle Werk rückte wieder in den Vordergrund. 1997-2004 lebt und arbeitet Norbert Krabbe zunächst in Neubrandenburg, ab 2005 verlegt er seinen Lebensmittelpunkt nach Koserow auf Usedom.

Wir vertreten den Künstler und verfügen wir über zahlreiche Arbeiten aus allen Schaffensphasen

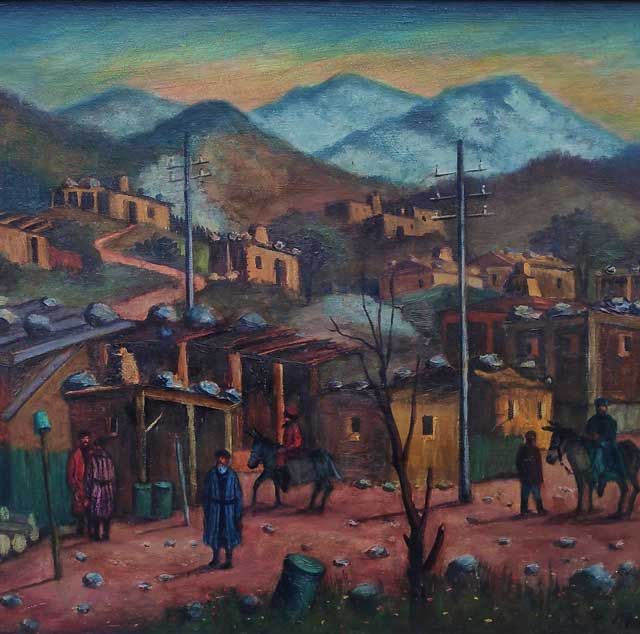

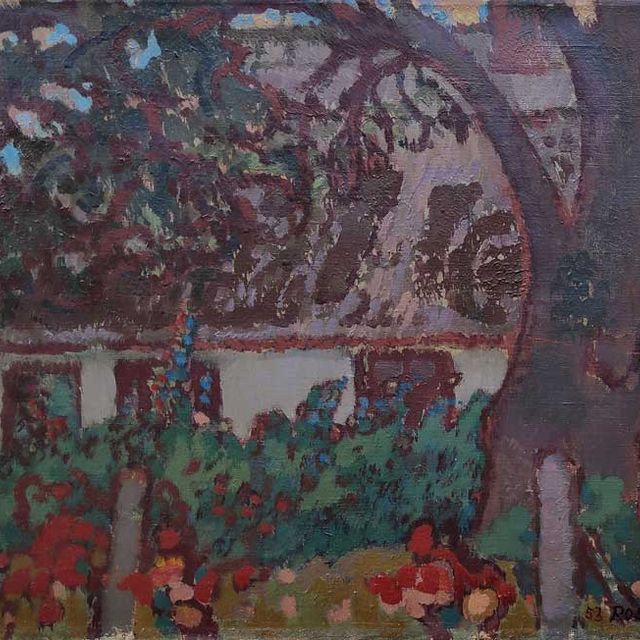

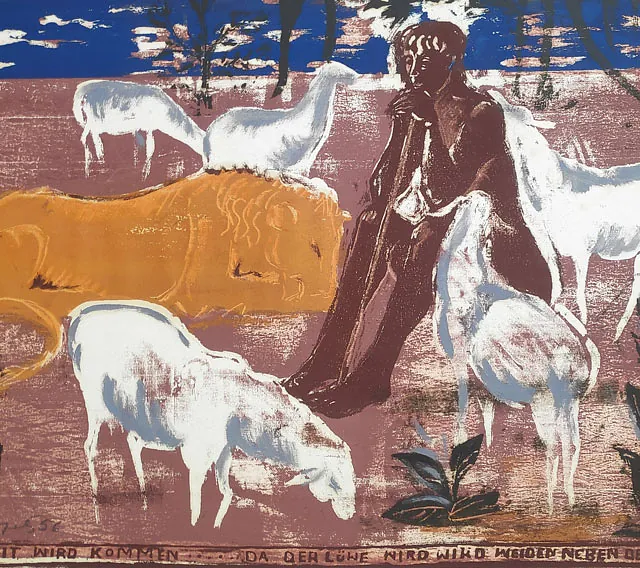

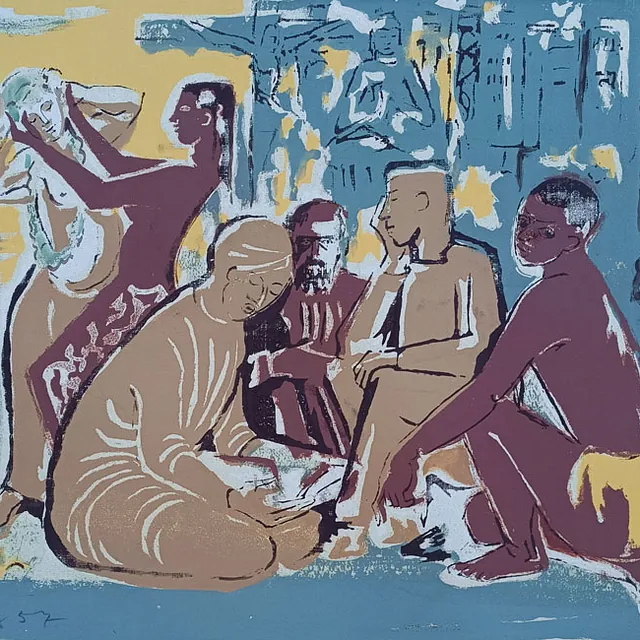

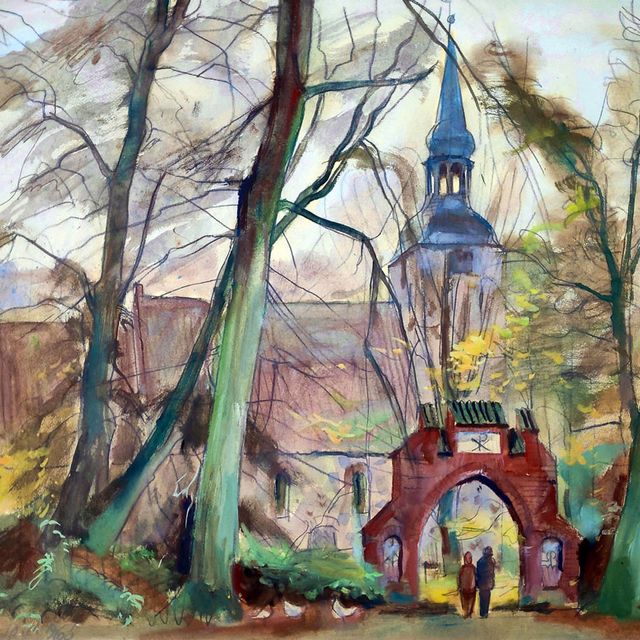

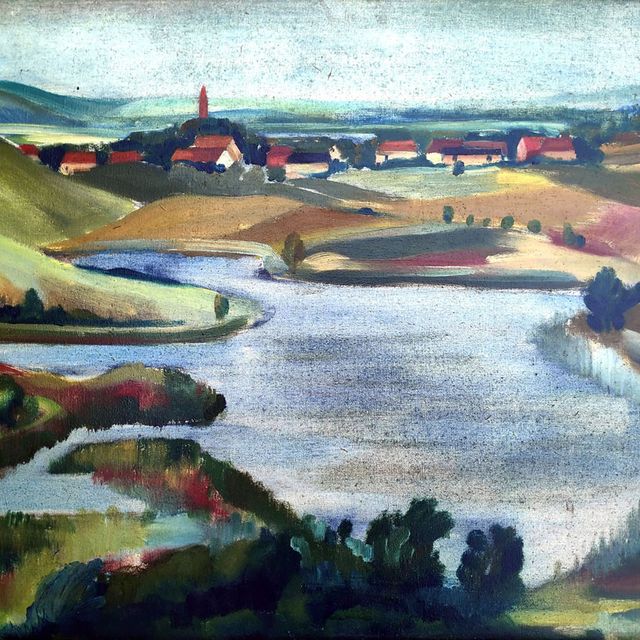

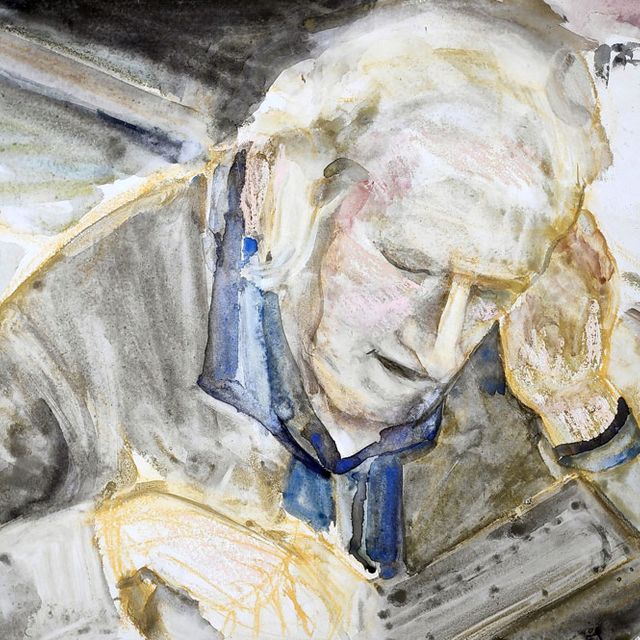

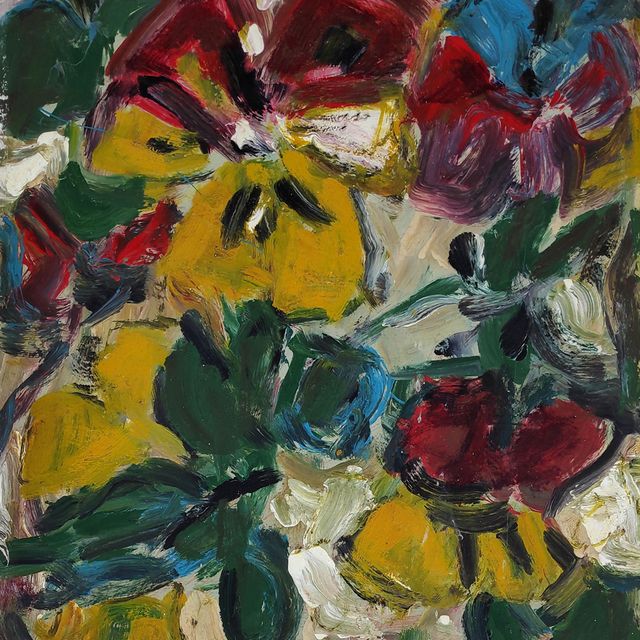

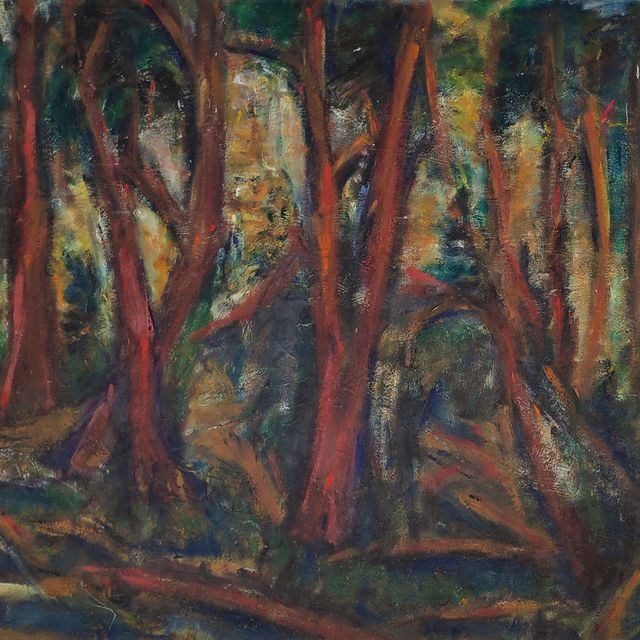

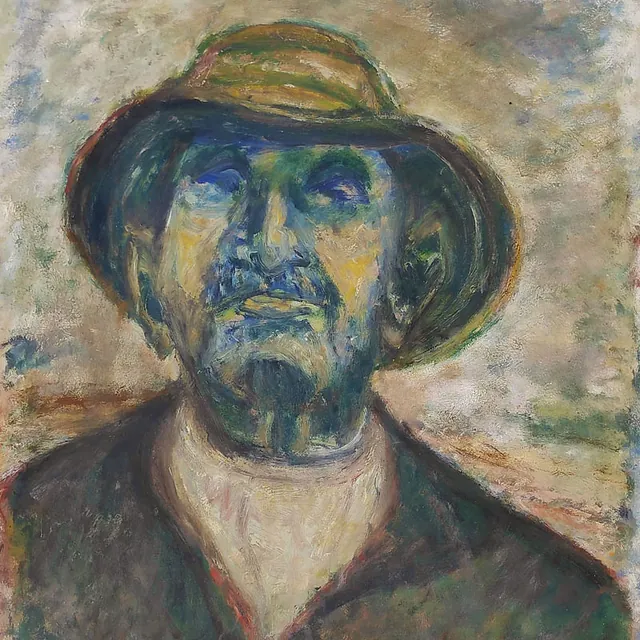

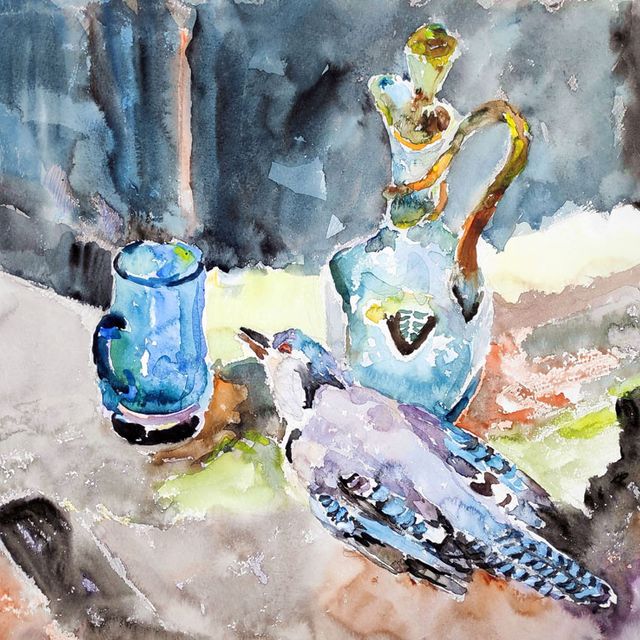

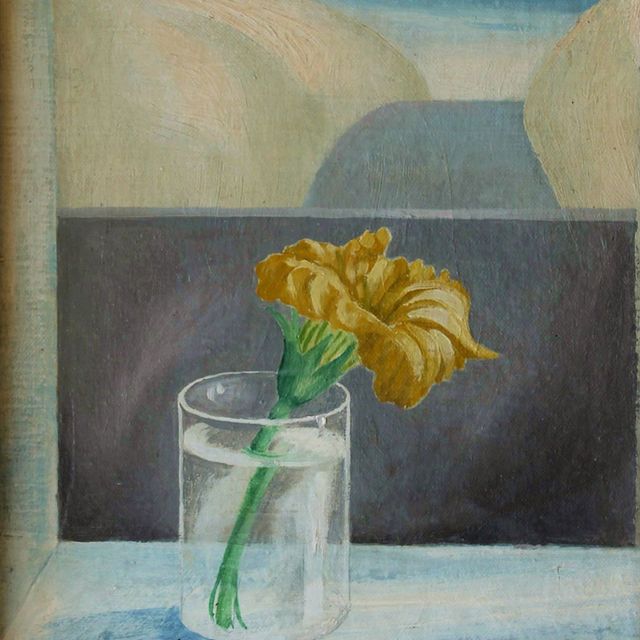

Georg Nerlich (1892 Oppeln - 1982 Dresden)

studierte ab 1912 an der Breslauer Akademie für Kunst und Kunstgewerbe bei den Professoren Hans Poelzig, Karl Hanusch, Max Wislicenus, Theodor von Gosen und Fryderyk Pautsch. 1917 legte Nerlich die Prüfung als staatlicher Kunsterzieher ab. Es folgten weitere Studien unter der Leitung von Oskar Moll. Anschließend war er als Maler, Grafiker und Lehrer in Breslau, Kattowitz und Oppeln tätig. Zu den Künstlerfreunden der Breslauer Jahre zählen u.a. Oskar Schlemmer, Georg Muche, Alexander Kanoldt, Carlo Mense oder Otto Mueller. 1920 trat er in den Künstlerbund Schlesien ein und wurde Mitglied im Deutschen Werkbund. Ab 1926 unternahm er Studienreisen nach Italien, Südfrankreich, Österreich, in die Alpen, Dolomiten, an die Kurische Nehrung und an die Ostsee. Im Jahr 1930 wurde Georg Nerlich zum Studienrat ernannt. Aus dieser Zeit datiert eine enge Freundschaft mit Paul Holz. 1937 wird Georg Nerlich als entarteter Künstler diffarmiert, einige seiner Werke fallen der Aktion zum Opfer. 1945 wird ein Großteil seines bisherigen Werkes durch Kriegseinwirkung zerstört. 1946 siedelt Georg Nerlich mit dem Gerhardt-Hauptmann-Sonderzug nach Dresden um. Er wird 1948 zum Professor für Malen und Grafik an der Technischen Hochschule Dresden berufen. Bis zu seiner Emeretierung im Jahr 1967 prägt er Generationen von Architekten nachhaltig. Neben seiner Tätigkeit an der Universität ist er weiterhin als freischaffender Künstler tätig. Seit 1952 ist er Mitglied im VBK. Wiederholt führen ihn Reisen in die nähere Umgebung (Sächsische Schweiz, Görlitz, Bad Elster) bzw. zum Abtsee nach Bayern, an die Ostsee (Rügen, Ahrenshoop) oder in die Alpen. Neben die Landschaft treten ab den 1960er Jahren neue Motive, in denen sich Nerlich intensiv mit Farbproblemen beschäftigt (Variationen Schmetterlinge, Variationen Vögel, Stillleben, Waldstücke). 1980 stiftete Georg Nerlich einen Großteil seines Lebenswerkes ( 45 Gemälde, 200 Aquarelle und Zeichnungen, 85 Holzschnitte, Lithografien, Radierungen sowie 28 Skizzenbücher) der TU Dresden und überlässt weitere wichtige Arbeiten den Staatlichen Museen zu Berlin (Nationalgalerie und Sammlung der Zeichnungen) und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Galerie Neue Meister, Kupferstichkabinett). Am 17.4.1982 starb Georg Nerlich nach kurzer Krankheit in Dresden.

Wir verwalten einen wichtigen Teil des künstlerischen Nachlasses Georg Nerlichs. Die uns vorliegende Arbeiten stammen aus dem persönlichen Besitz des Künstlers und wurden zu Lebzeiten nicht veräußert, da der Künstler sie besonders schätzte. Teilweise tragen sie daher den Vermerk: „Unverkäuflich“. Neben Ölgemälden verfügen wir über zahlreiche Aquarelle und Druckgrafik.

Lit.: zahlreiche Veröffentlichungen in Kunstzeitschriften und Büchern

Ausstellungen: zahlreiche Einzelausstellungen (Dresden, Karl-Marx-Stadt, Bautzen, Meißen, Zittau) und Ausstellungsbeteiligungen, u.a. an der DKA Dresden (1953), BKA Dresden (1974/1985)

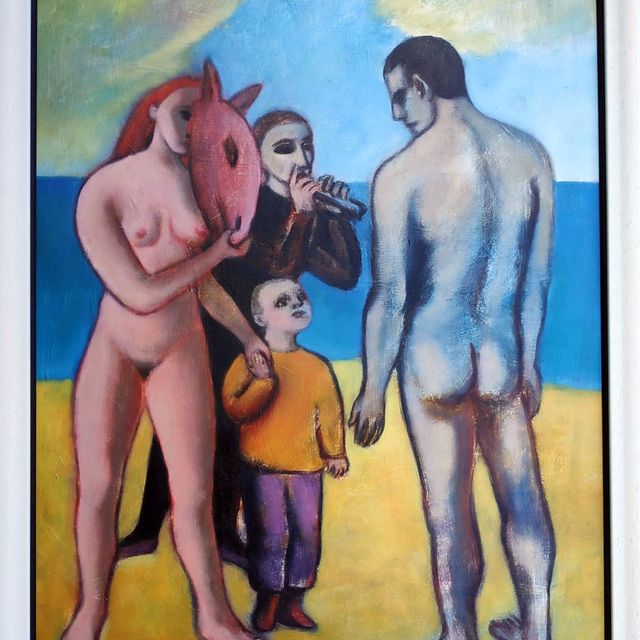

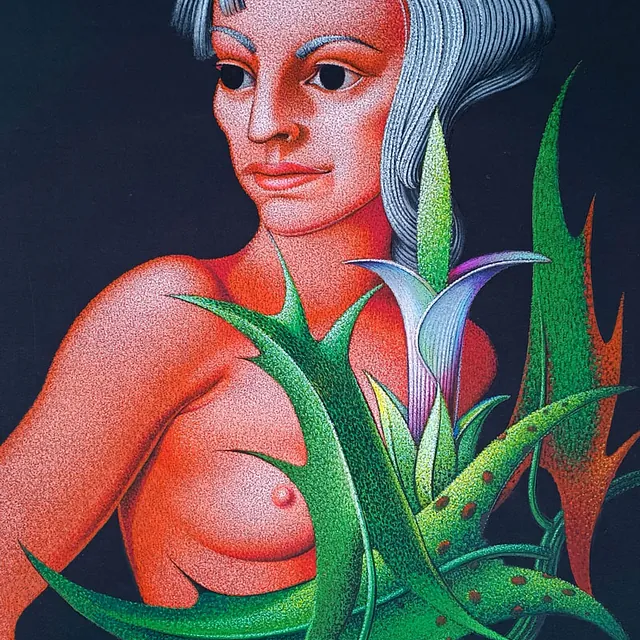

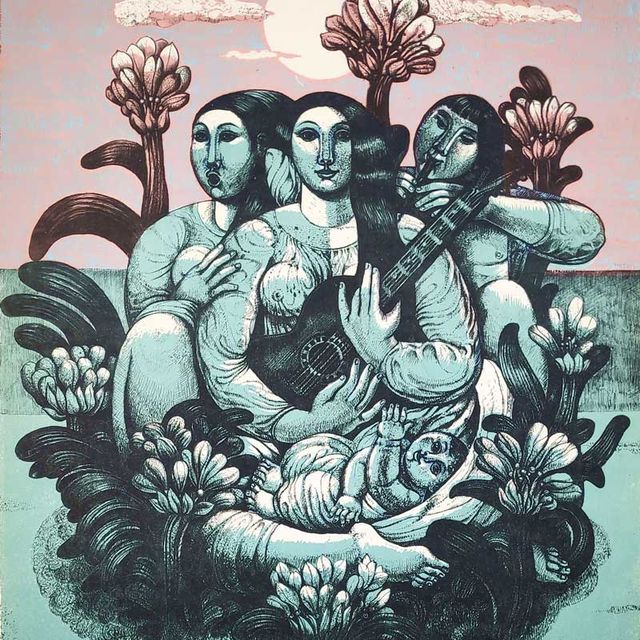

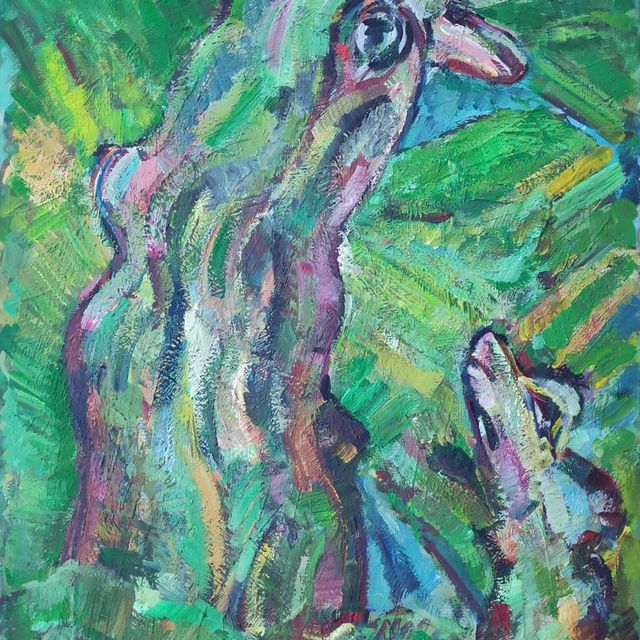

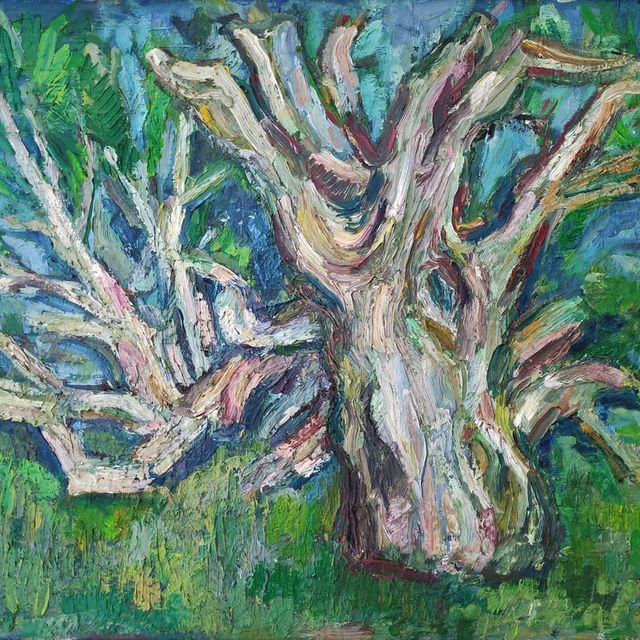

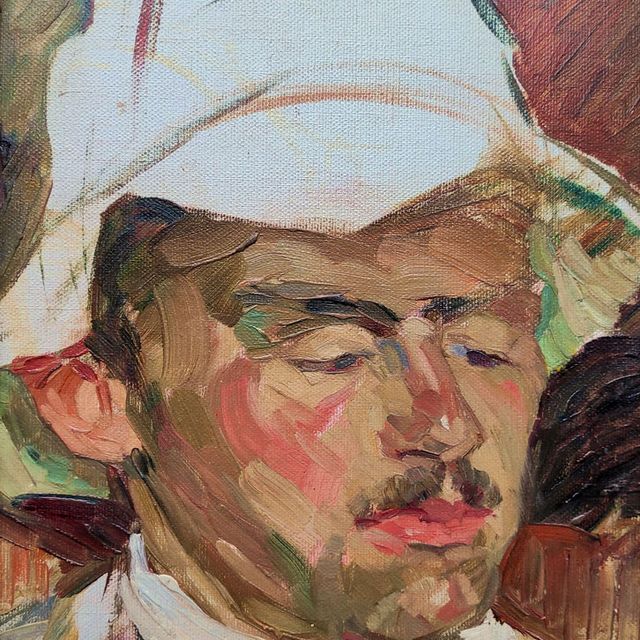

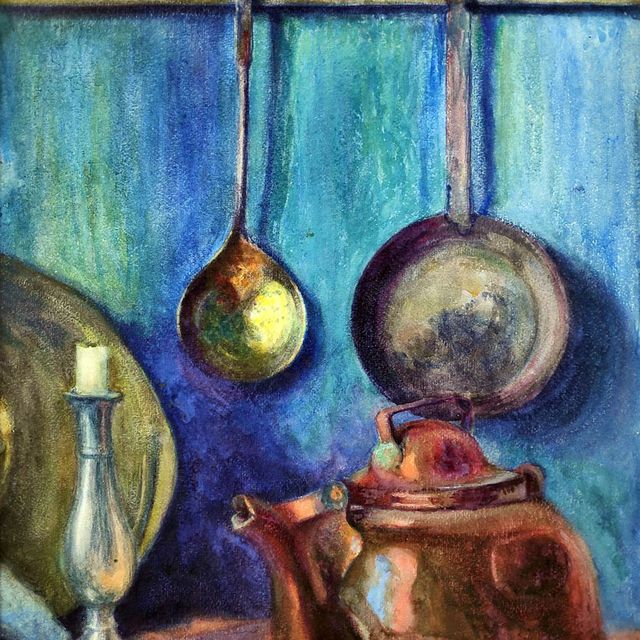

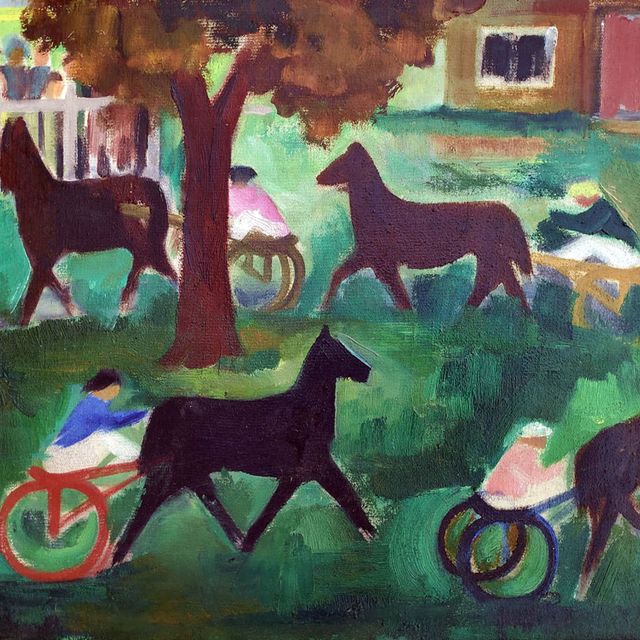

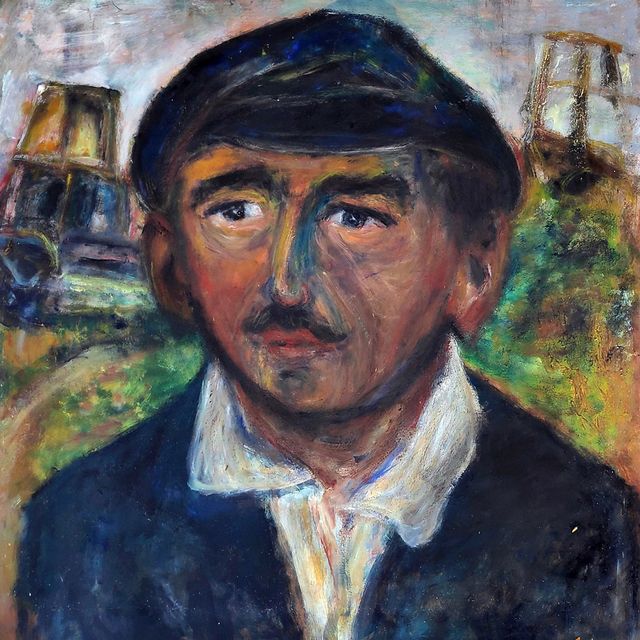

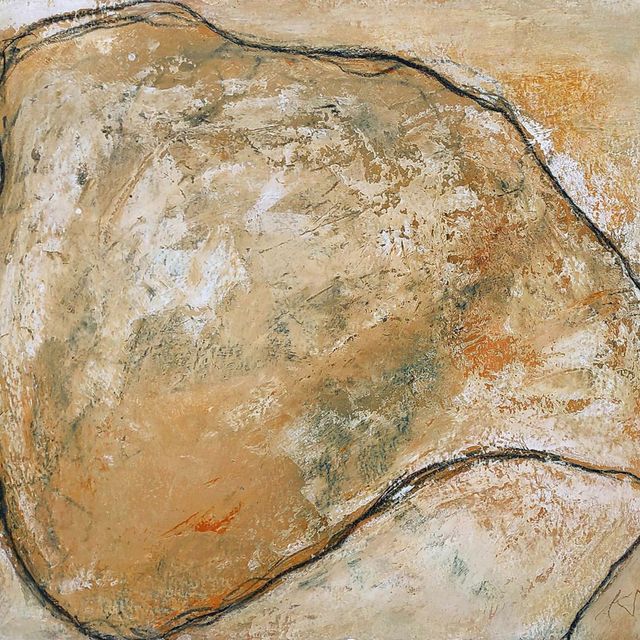

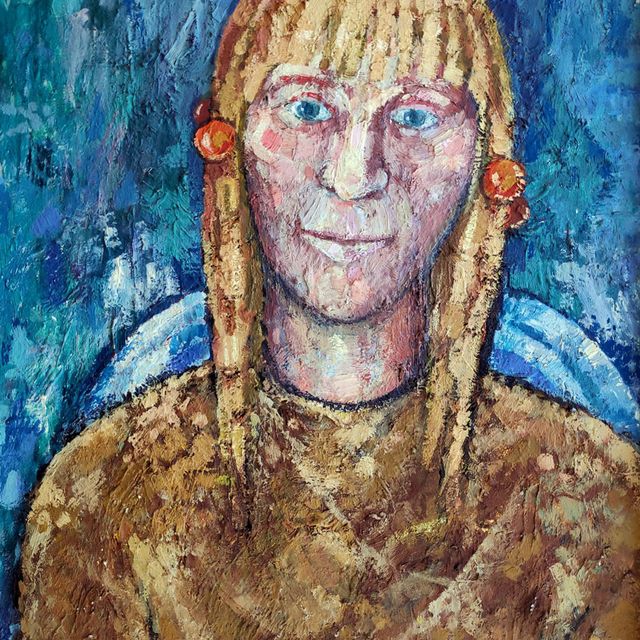

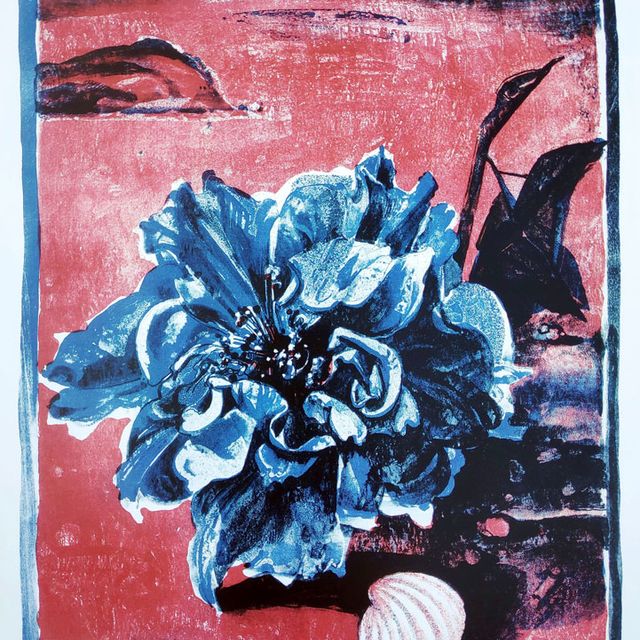

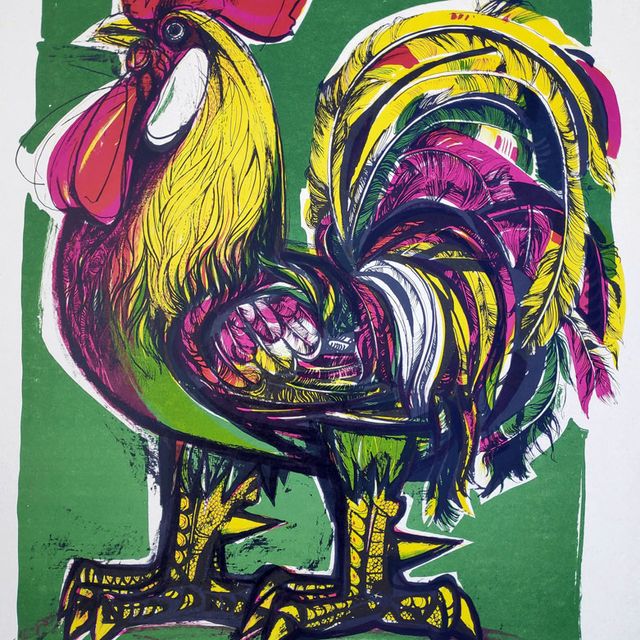

Klaus Rößler (1939 Dresden, lebt in Heringsdorf/Usedom)

studierte ab 1959 an der Fachschule für Angewandte Kunst in Leipzig , sowie von 1962 bis 1967 Tafelmalerei an der Hochschule für Bildende Kunst in Dresden. Seit 1968 lebt er zunächst in Wolgast und Freest, später in Heringsdorf auf der Insel Usedom.

Neben der Mahn- und Gedenkstätte Karlshagen und zahlreichen baugebundenen Arbeiten entsteht ein facettenreiches malerisches Oeuvre, das von figürlichen Kompositionen über Stillleben bis hin zur Landschaft reicht.

Wir vertreten den Künstler und verfügen wir über zahlreiche Arbeiten aus allen Schaffensphasen.

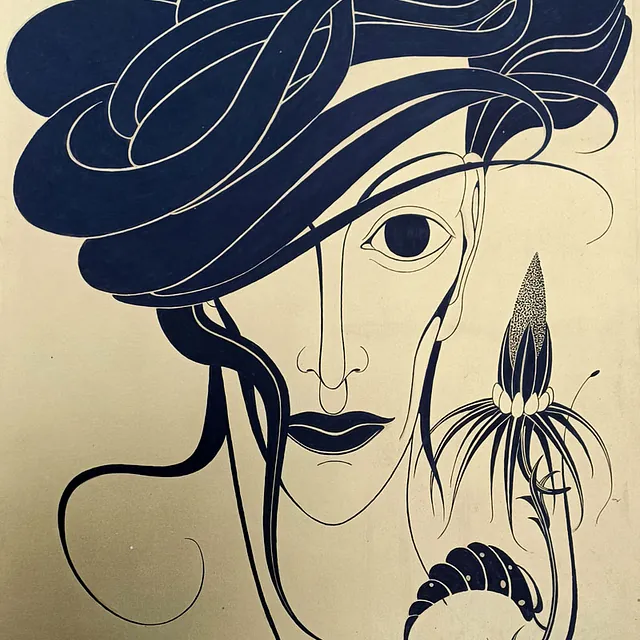

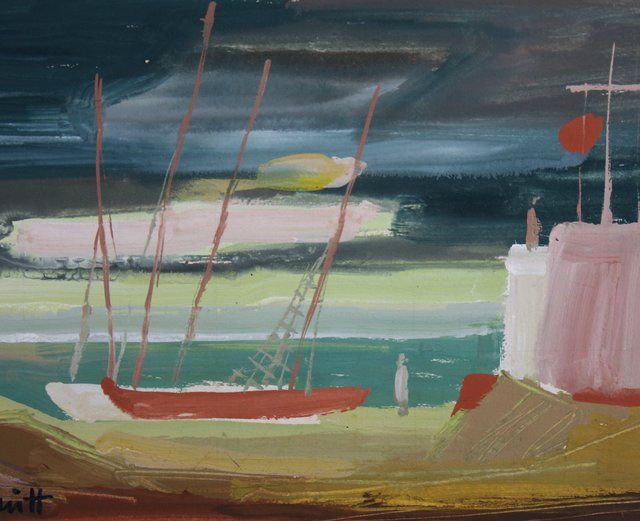

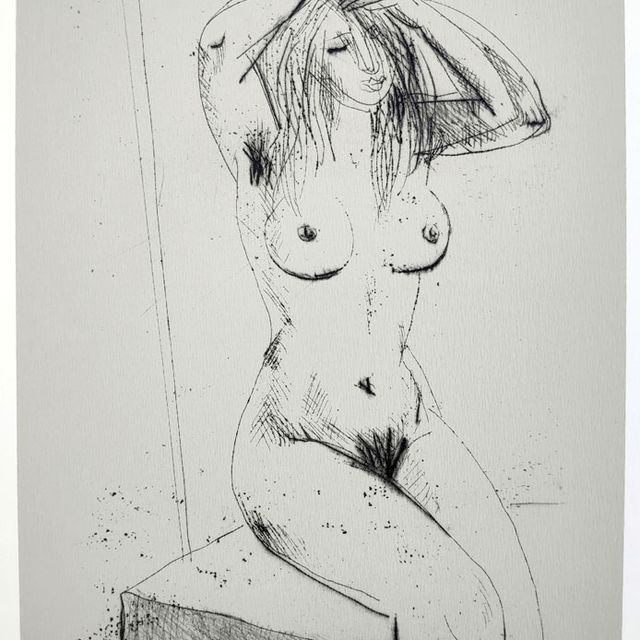

Franz Theodor Schütt (1908 Berlin - 1990 Wiesbaden)

Der Sohn des pommerschen Malers und Kunstschullehrers Franz Friedrich Christian Schütt (1874-1962) wurde 1908 in Berlin geboren und lebte ab 1915 in Stettin. An der Kunstgewerbeschule Stettin studierte er Bildhauerei bei Kurt Schwerdtfeger und Innenarchitektur bei Gregor Rosenbauer, beschäftigte sich mit Keramik, bevor er sich dann endgültig für die Bildende Kunst entschied und auf diesem Gebiet u.a. von seinem Vater unterrichtet wurde. Ab 1931 war er als freischaffender Künstler in Stettin tätig. In den 1930er Jahren wendete er sich hauptsächlich dem Verismus, einer Hauptströmung der Neuen Sachlichkeit zu. Zu seinen Vorbildern und Anregern zählten George Grosz, Otto Dix oder Rudolf Schlichter. In der Folge entwickelte er einen primär zeichnerischen Stil und zählte zu den wichtigen Vertretern der Neuen Sachlichkeit. 1934 stellte er mit Max Pechstein, Willy Jaeckel und Kurt Schwerdtfeger in Köslin/Pommern aus, die Ausstellung wurde jedoch aus politischen Gründen geschlossen. Von 1937 bis 1940 lebte er in Danzig. Eine geplante Flucht nach Brasilien scheiterte im letzten Moment. Als Soldat wurde er u.a. auf den Kanalinseln und in Frankreich eingesetzt. Bei einem Luftangriff auf Stettin im Jahr 1943 wurde fast sein gesamtes Vorkriegswerk vernichtet. Von 1945 bis 1947 war er Kriegsgefangener, danach lebte er zunächst in Frankfurt/Main, ab 1950 in Wiesbaden. Neben seiner künstlerischen Arbeit engagierte er sich in hohem Maße kulturpolitisch. Er war Gründungsmitglied des Berufsverbandes Bildende Künstler in Wiesbaden und in den 1960er Jahren Präsident des Landesverbandes Bildender Künstler in Hessen. Von 1963 bis 1973 war er Vorstandsmitglied des Nassauischen Kunstvereins Wiesbaden. Von 1971 bis 1978 hatte er eine Dozentur für Malen, Zeichnen und Graphik an der Technischen Hochschule in Darmstadt inne. Für sein Engagement zur Errichtung einer Künstlersozialkasse erhielt er 1981 das Bundesverdienstkreuz am Bande. 1985 wurde ihm der Kulturpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden verliehen.

Franz Theodor Schütt hielt auch in der Nachkriegszeit konsequent am Gegenstand fest. Ab Mitte der 1960er Jahre erfuhr er zunehmend Anerkennung durch Auszeichnungen und Einzelausstellungen. Von 1960 bis 1990 konnte er seine Arbeiten in 16 Einzelausstellungen und Retrospektiven präsentieren. Seine Werke sind in zahlreichen Museen vertreten. Der überwiegende Teil des erhaltenen künstlerischen Nachlasses befindet sich im Besitz der Stadt Wiesbaden (Stadtarchiv/Artothek) und im Pommerschen Landesmuseum Greifswald.

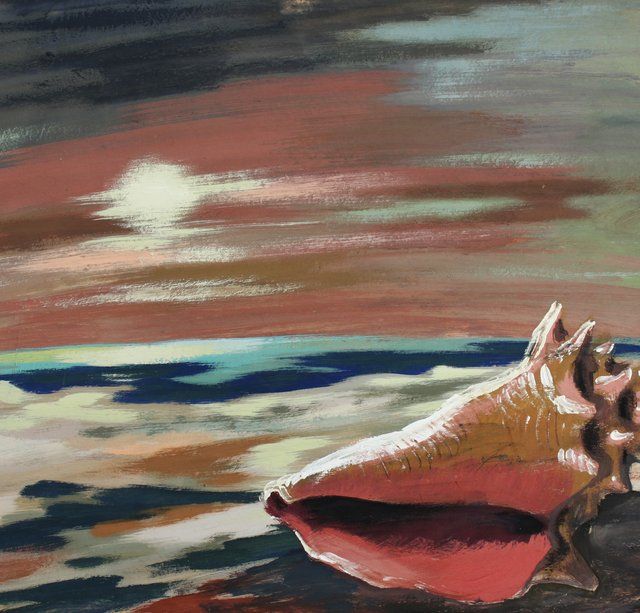

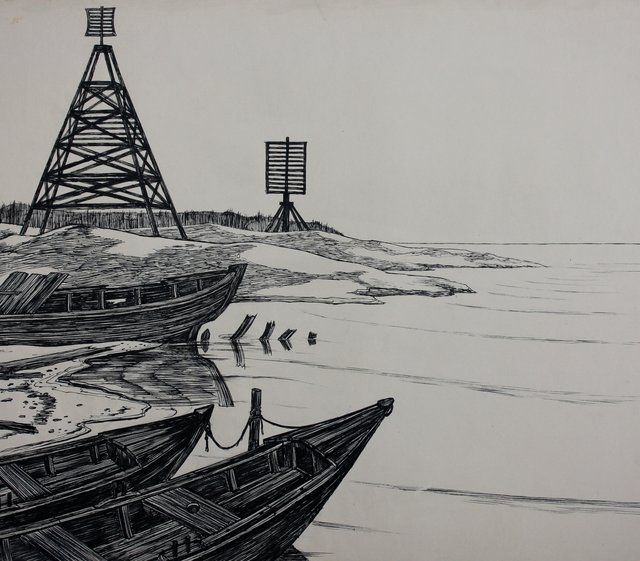

Das Leben in der Hafenstadt Stettin (1915 – 1937) und die Nähe zum Meer prägten Franz Theodor Schütt und führten auch nach dem Verlust der pommerschen Heimat dazu, dass Küstenlandschaften und Hafenansichten in seinen Bildern auftauchten. Schütt, der wie sein Großvater selbst Seefahrer werden wollte, beschäftigt sich zeitlebens mit dem Kampf des Menschen mit dem Meer als Urgewalt der Natur. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch seine Vorliebe für Seefahrergeschichten. Zu seinen bevorzugten Schriftstellern zählten z.B. Robert Louis Stevenson, Marc Twain, Victor Hugo oder Hermann Melville. Deren Geschichten inspirierten ihn zu unzähligen Küsten- und Meerszenen, die er im Laufe seines Lebens anfertigte. Die Vorliebe resultiert also sowohl aus dem unmittelbaren Lebensumfeld, literarischen Reflexionen als auch auf die in den 1930er Jahren verstärkte Rezeption eines anderen pommerschen Künstlers: C. D. Friedrich, an dessen Werk zahlreiche Bildfindungen Schütts unwillkürlich erinnern - unter anderem findet man wiederholt Wrackmotive als Symbol der Vergänglichkeit oder Rückenfiguren am Strand als bildhaftes Zeichen für Einsamkeit, Verunsicherung und Entwurzelung.

Die Stationierung in der Normandie und auf den Kanalinseln aber auch spätere Reisen nach Jugoslawien, Frankreich, Italien, an die Nord- und Ostsee machen ihn mit den verschiedensten Küstenlandschaften bekannt und finden Eingang in seine Bilder. Durch den bis 1960 in Heringsdorf auf Usedom lebenden Vater führen ihn verschiedene Aufenthalte wiederholt auf die Insel Usedom. Dabei entstand auch die wichtige Werkgruppe der Grafit- und Federzeichnungen mit Haff- und Achterwasserlandschaften und Fischerstrandansichten, die noch Jahrzehnte später als Vorlage für Ölbilder dienen.

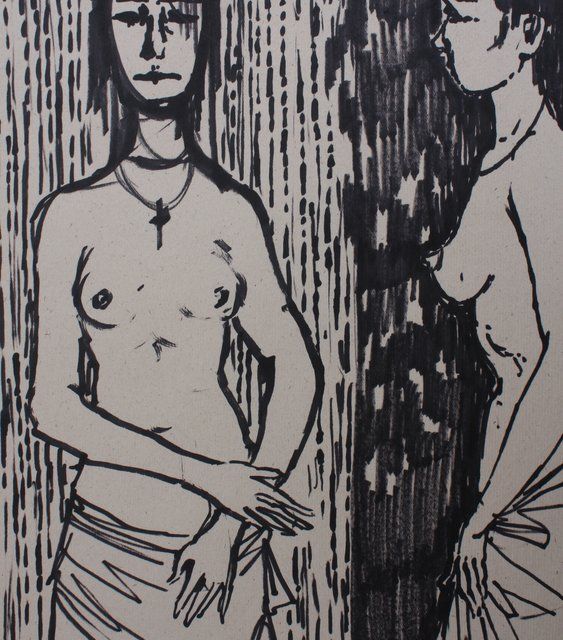

Eine weitere wichtige Werkgruppe im Gesamtschaffen Schütts sind die Darstellungen frivoler Mädchen. Das Motiv der Dirnen durchzieht sein gesamtes Werk und stellt in der Art der Auffassung – beeinflusst von den Romanwelten Zolas, Maupassants, Flauberts oder dem Erlebnis der Dreigroschenoper Brechts - eine ureigene Bildschöpfung dar.

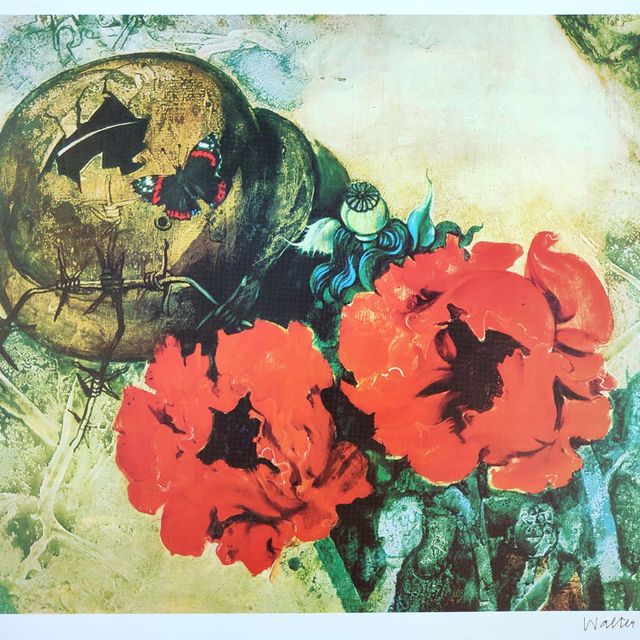

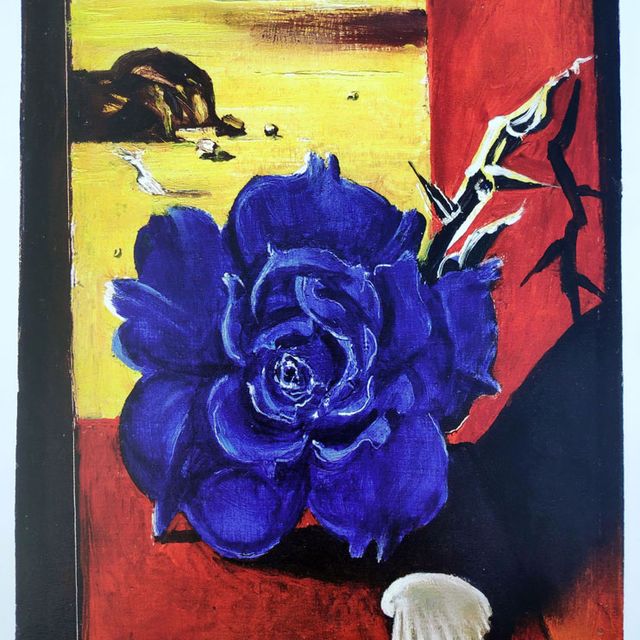

In den 1950er Jahren entstehen starkfarbige, flächige und sehr reduzierte Temperaarbeiten, mit denen der bis dahin stark an die Linie gebundene Zeichner Franz Theodor Schütt versucht, sich mittels der Farbe Ausdrucksmöglichkeiten zu erarbeiten. Neben realistischen Bildentwürfen tragen viele Motive in dieser Zeit auch surreale Züge. Einige sehr schöne Beispiele aus dieser Zeit finden sich im Auktionsangebot. Durch das Weglassen der Konturen und der Binnenzeichnungen zeigen sie eine Tendenz zur Abstraktion und spiegeln eine weitere wichtige Facette im Schaffen des Künstlers wider.

Aufgrund der schwierigen Zeitumstände - Krieg, Zerstörung eines Großteils des bis 1943 geschaffenen Werkes und Entwurzelung durch Verlust der pommerschen Heimat - blieb Franz Theodor Schütt eine kontinuierliche künstlerische Entwicklung versagt. Dem zum Trotz schuf er unbeirrt ein umfangreiches, in sich geschlossenes, eigenständiges und qualitätvolles Werk.

Wir verwalten einen wichtigen Teil des künstlerischen Nachlasses Franz Theodor Schütts. Die uns vorliegende Arbeiten stammen aus dem persönlichen Besitz des Künstlers und wurden zu Lebzeiten nicht veräußert. Neben Temperaarbeiten verfügen wir über zahlreiche Aquarelle, Feder-, Tusch- und Graphitzeichnungen sowie Druckgrafik. In unserem Bestand befinden sich u.a. Landschaften, Seestücke, Stillleben und Figürliches.

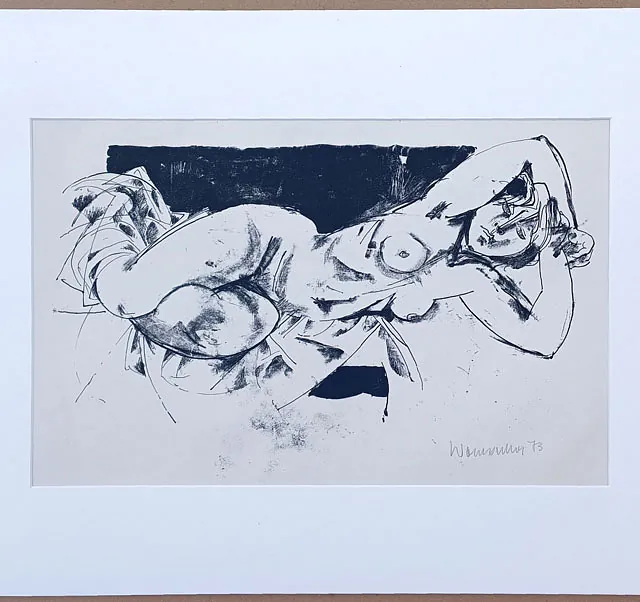

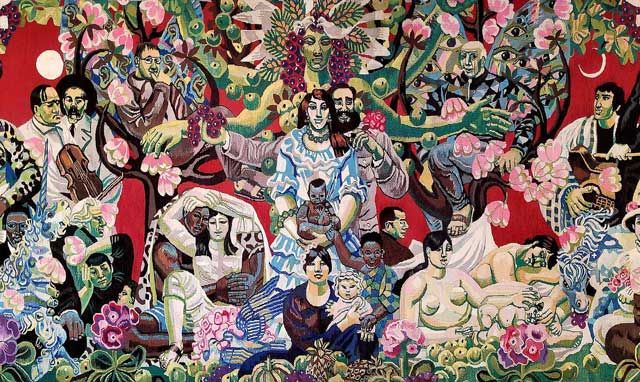

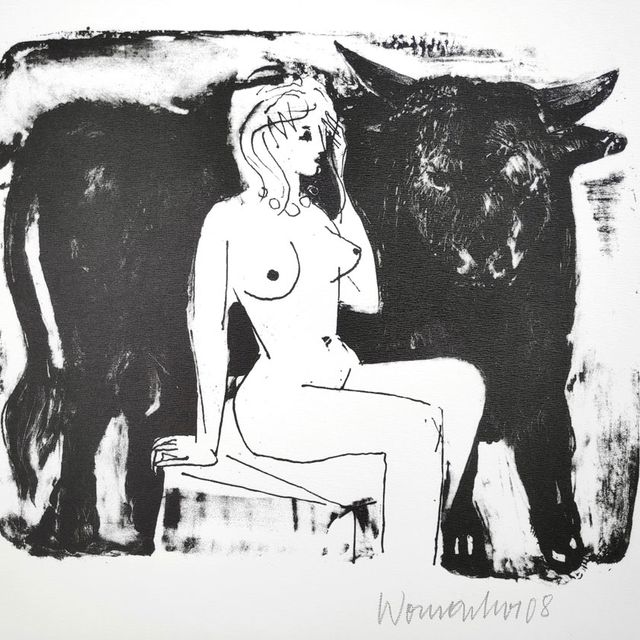

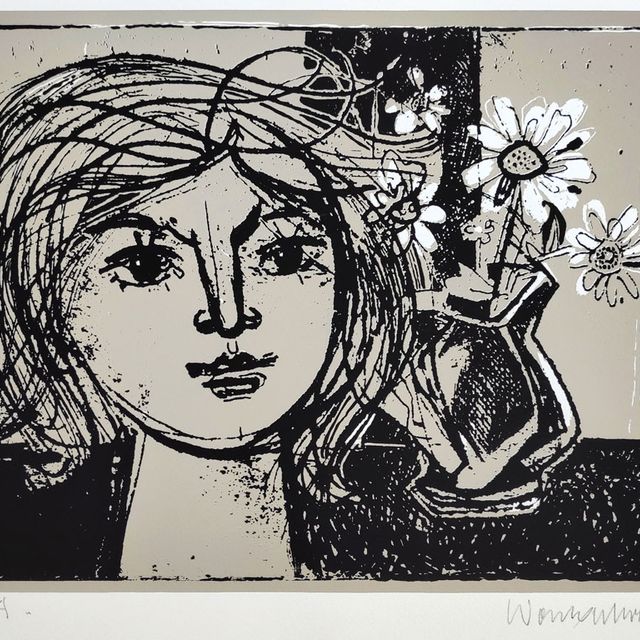

WALTER WOMACKA ((1925 Obergeorgenthal/Böhmen - 2010 Berlin)

Walter Womacka studierte ab 1949 zunächst an der Hochschule für Baukunst und Bildende Künste in Weimar. Nach der Neuausrichtung der Hochschule hin zur Architektur setzte er sein Studium von 1951 bis 1952 in Dresden an der Hochschule für Bildende Künste unter anderem bei Fritz Dähn und Rudolf Bergander fort. 1953 wechselte Walter Womacka an die Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo er zunächst als Assistent und ab 1963 als Leiter der Abteilung Malerei arbeitete. 1965 wurde er zum Professor und 1968 zum Rektor der Einrichtung gewählt, in dieser Funktion war er bis 1988 tätig. In der Zeit von 1959 bis 1988 war er der Vizepräsident des Verbandes Bildender Künstler der DDR, 1968 wurde er ordentliches Mitglied der Akademie der Künste der DDR. Er gehört neben Willi Sitte, Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer und Bernhard Heisig zu den bekanntesten Malern der DDR.

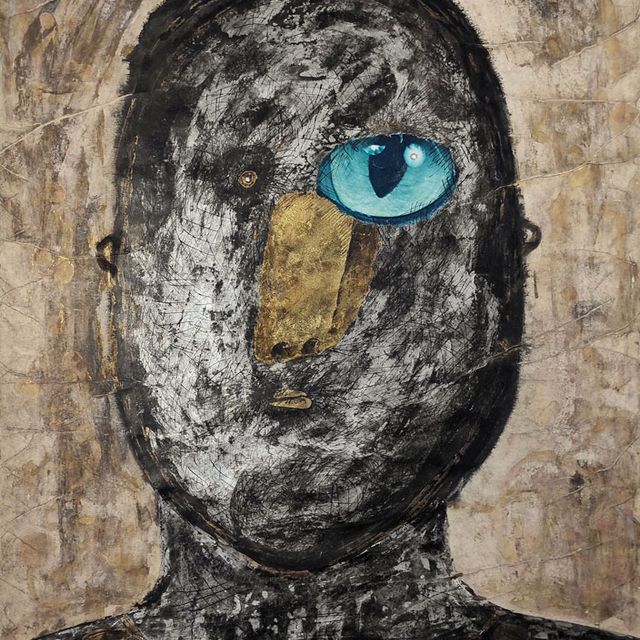

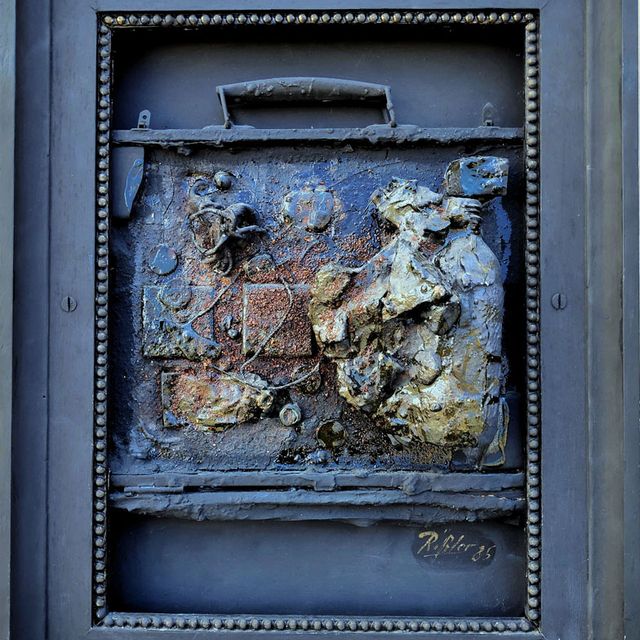

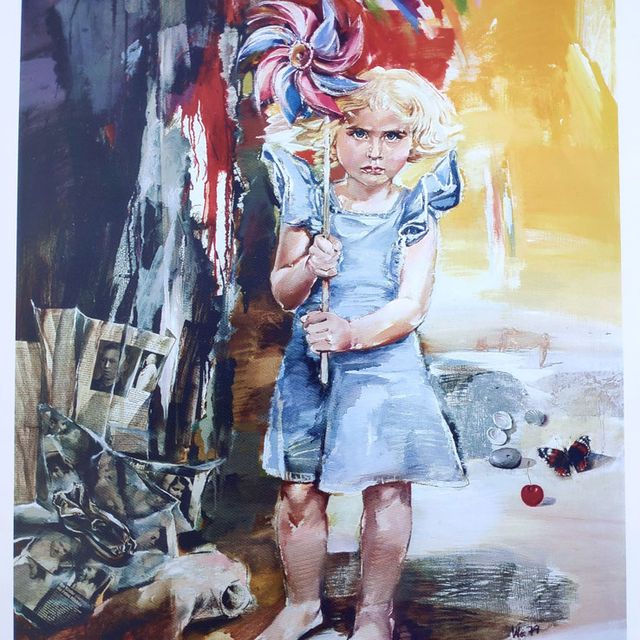

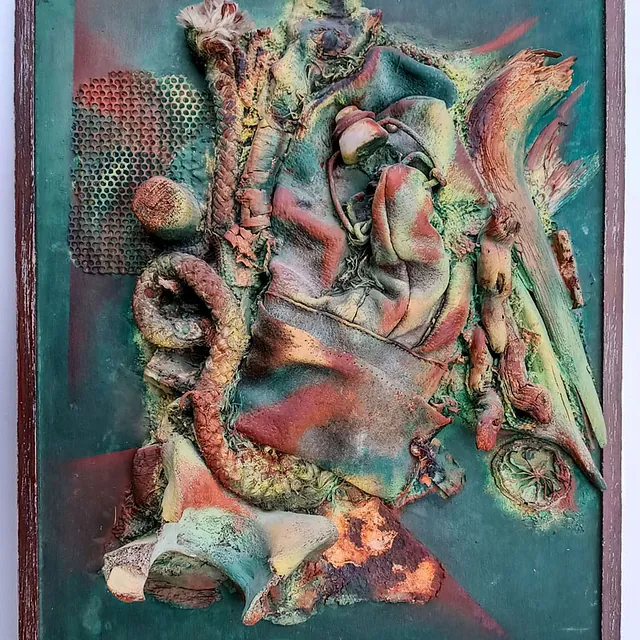

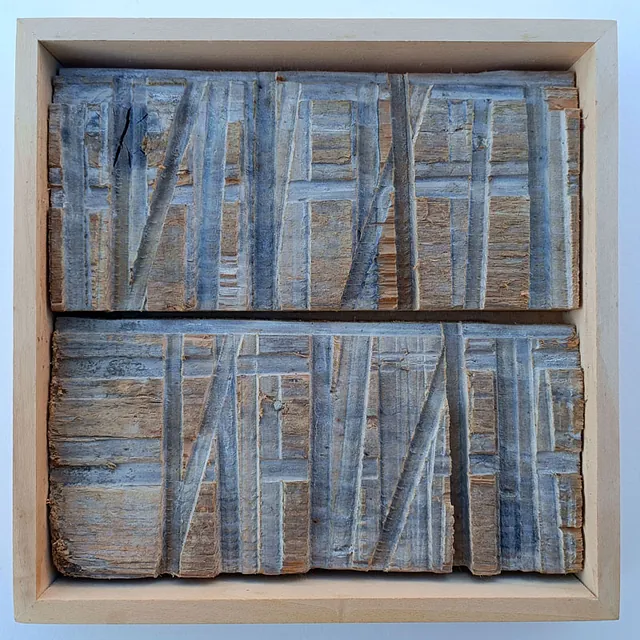

Holz, Dieter (1939 Stralsund - 2008 Stralsund)

Dieter Holz studierte von 1963 bis 1968 am Institut für Kunsterziehung an der Universität Greifswald. In der künstlerischen Praxis spezialisierte er sich auf die Malerei. Zu den ihn prägenden Lehrerpersönlichkeiten zählten insbesondere Konrad Homberg und Harald Hakenbeck. Wertvolle künstlerische Anregungen erhielt er vom Stralsunder Künstler Siegfried Korth, zu dem er freundschaftlichen Kontakt pflegte. Seit dem Ende der 1970er Jahre nimmt die Materialcollage/Assemblage den größten Platz in seinem Schaffen ein und er wird in den folgenden Jahrzehnten zu einem wichtigen Vertreter dieses Mediums auf dem Gebiet der DDR und nimmt im Norden gar eine solitäre Stellung ein. Neben seiner Tätigkeit als Kunsterzieher und Leiter von Kunstzirkeln nahm das eigene künstlerische Arbeiten ständig einen wichtigen Platz ein. Er zeigte seine Arbeiten in Personalausstellungen (Greifswald, Stralsund, Hiddensee, Ahrenshoop) und beteiligte sich an zahlreichen nationalen und internationalen Kunstausstellungen.